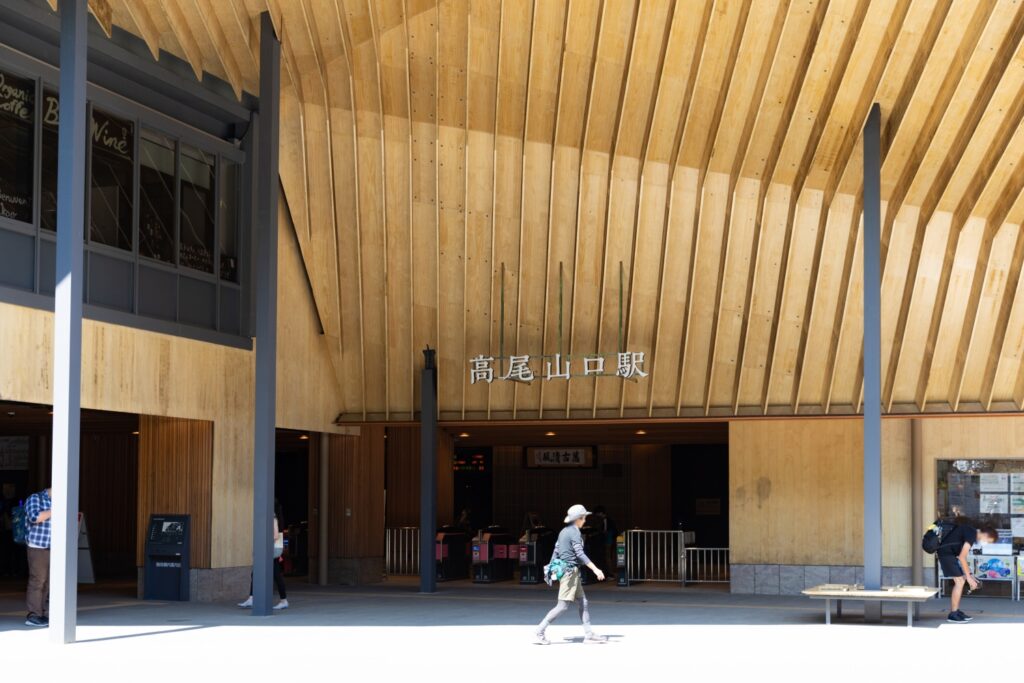

高尾山口駅は、東京都八王子市に位置する高尾山の玄関口として、多くの観光客や地元住民に利用されています。この駅舎のデザインを手がけたのが、世界的建築家である隈研吾です。隈研吾の建築哲学が色濃く反映された高尾山口駅は、地域の自然環境や文化との調和を追求した設計が高く評価されています。

地元産の杉材を用いた大屋根や、高尾山の植物をモチーフにした組子細工、光と影を巧みに利用した空間設計など、駅舎の随所に伝統技術と現代建築の融合が見られます。この記事では、隈研吾が手がけた高尾山口駅のデザインやその意義、地域社会に与えた影響について詳しく解説します。

高尾山口駅がどのようにして「高尾山らしさ」を建築に落とし込み、多くの観光客を魅了する場となったのか。その魅力に迫るとともに、地域と自然が共生する公共建築の新しい形をご紹介します。

▼AIキャスターによる音声ガイドも作りましたので、こちらもお聴きください。

漢字や数字の読み間違いはご容赦願います。

- 隈研吾の建築哲学が高尾山口駅にどう反映されているか

- 高尾山口駅のデザインや特徴的な構造について

- 地域文化や自然との調和を追求した設計の意義

- 駅舎が地域社会や観光客に与える影響や評価

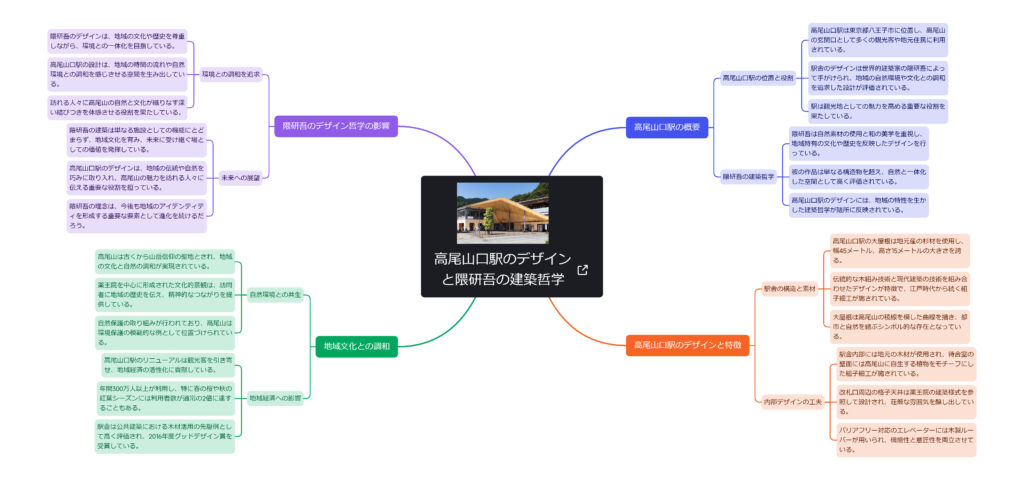

▼ 隈研吾が手がけた高尾山口駅マインドマップを作りました。クリックして拡大・ダウンロードできます。

関連記事:高尾山口駅 完全ガイド | 高尾山の玄関口を10倍楽しむ方法

隈研吾が設計した「高尾山口駅が魅せる自然と都市の調和」とは

京王線高尾山口駅は、隈研吾の設計による自然と文化の調和を象徴する重要なプロジェクトです。木製の大屋根は、日常生活と高尾山の神聖な空間をつなぐ役割を果たし、訪れる人々に特別な体験を提供します。このデザインは、近代的なインフラと自然環境の調和を追求し、駅舎そのものが高尾山の魅力を引き立てる存在となっています。

隈研吾が手がけたこの駅舎は、地域の特性を生かした建築哲学が随所に反映されています。地元産の杉材を多用し、高尾山の自然環境に調和するだけでなく、地域文化を尊重する意図が込められています。さらに、日本古来の木組み技術を駆使することで、高尾山の歴史や文化を体現し、訪れる人々に深い感動を与える空間を作り上げています。

訪れる人々に新たな視点を提供する隈研吾のデザインは、高尾山口駅をただの観光拠点に留めず、驚きと感動を誘う魅力的な空間へと昇華させています。駅舎の各所に散りばめられた高尾山の歴史や文化は、訪問者に地域の奥深い魅力を伝え、自然とのつながりを感じさせます。

彼が重視する環境との一体化というアプローチは、高尾山口駅の設計にも色濃く反映されています。薬王院の文化を受け継ぎ、地域の時間の流れや自然環境との調和を感じさせる空間を生み出しました。この駅舎は、高尾山の自然と文化が織りなす深い結びつきを訪れる人々に体感させ、記憶に残る特別な場所となっています。

隈研吾のデザイン哲学 ~自然素材と地域性を活かす建築の魅力~

隈研吾の建築におけるデザイン哲学は、自然素材の使用と和の美学を重視する点にあります。木材や石材などの自然素材を積極的に取り入れることで、建物が周囲の環境と調和する設計を目指しています。このアプローチにより、彼の作品は単なる構造物を超え、自然と一体化した空間として高い評価を得ています。また、地域の特性を生かしながら、日本の伝統的な美意識を反映したデザインが彼の特徴です。

自然との調和を追求する彼の姿勢は、京王線高尾山口駅のデザインにも表れています。象徴的な木の大屋根は、高尾山という聖地と日常の世界を結ぶ結界として機能しています。このデザインは、訪れる人々に特別な体験を提供するとともに、自然の美しさを引き立てる空間を創り出しています。隈研吾の建築は、地域の文化や歴史を尊重しながら、それを現代的に解釈することで新たな価値を創造しています。

彼の作品には、地元産の木材や石材が頻繁に使用されます。これにより、地域の文化や歴史を反映したデザインが実現されており、高尾山口駅もその一例です。この駅舎では、地域の特性を取り入れた設計が、観光地としての魅力をさらに高めています。訪れる人々が高尾山の自然や文化を体感できるよう、「わくわくする」空間が巧みに演出されています。こうした設計は、地域のアイデンティティを強調し、深い印象を残す建築を生み出しています。

隈研吾の建築は、単なる建造物を超え、地域の文化や歴史を語る「物語の舞台」としての役割を果たします。それぞれの作品には、地域の伝統やストーリーが反映されており、訪れる人々にその土地の魅力を伝える媒体として機能しています。建築を通じて人々と自然、文化を結びつける隈研吾のデザイン哲学は、地域のアイデンティティを形成する重要な要素として今もなお進化を続けています。

地域文化と自然を融合したリニューアルの全貌

京王線高尾山口駅のリニューアルプロジェクトは、隈研吾が手がけた大規模改修として2015年に完了しました。1967年10月の開業以来、初の全面的な改修であり、年間250万人以上が利用する高尾山の玄関口にふさわしい、文化的価値と機能性を兼ね備えた新しい公共建築の創造が目指されました。総工費約15億円、工期2年をかけて実現したこのプロジェクトは、駅舎の建て替えと周辺環境の整備を含む包括的な再開発となりました。

新駅舎の象徴的な要素は、地元産杉材を活用した大屋根構造です。この幅45メートル、高さ15メートルにおよぶ屋根は、伝統的な木組み技法と現代建築の技術を組み合わせることで実現されました。軒先には、江戸時代から続く組子細工を応用した格子状のデザインが施され、光と影の繊細な演出を可能にしています。さらに、この大屋根は高尾山の稜線を想起させる曲線を描き、都市と自然を結ぶシンボル的な存在となっています。

駅舎内部もまた、地域の文化と自然への敬意を込めたデザインが徹底されています。床材や天井材には地元の木材が使用され、待合室の壁面には高尾山に自生する植物をモチーフにした組子細工が配され、訪れる人々が四季折々の自然を感じられる空間が広がります。改札口周辺の格子天井は、1200年の歴史を誇る薬王院の建築様式を参照して設計され、参拝客を迎える荘厳な雰囲気を醸し出しています。

また、バリアフリー対応のエレベーターには木製ルーバーが用いられ、機能性と意匠性を両立させたデザインが採用されています。

このリニューアルは、交通インフラの近代化と地域文化の継承という二つの課題を見事に解決しました。エントランスホールには、高尾山の自然や歴史を紹介する展示スペースが新設され、観光案内所としての機能も強化されています。また、屋根付きの広い待合スペースは悪天候時にも快適な空間を提供し、プラットフォームからは高尾山の眺望を楽しめる設計が施されています。訪れる人々にとって、この駅舎は高尾山の自然や文化への「入り口」としての役割を果たしています。

リニューアル後も高尾山口駅は多くの観光客を引き寄せており、春の桜や秋の紅葉シーズンには利用者数が通常の2倍に達することもあります。この駅舎は公共建築における木材活用の先駆例として、国内外で高く評価され、2016年度グッドデザイン賞を受賞するなど、その建築的価値が広く認められています。隈研吾が設計したこの駅舎は、自然との調和、地域文化の継承、そして観光地としての魅力を見事に融合させた代表的な建築例と言えるでしょう。

高尾山の自然と文化 ~歴史・信仰・生態系が織りなす魅力の全貌~

高尾山は東京都八王子市に位置し、標高599メートルの自然豊かな山として知られています。古くから山岳信仰の聖地とされ、薬王院有喜寺を中心に歴史的な価値を持つ建造物が点在しています。これらの建物は、訪れる人々に精神的な安らぎを提供し、地域の文化的魅力を高めています。さらに、周囲の森林は社寺林として保護されており、明治時代には帝室御料林として管理された歴史を持つことから、自然環境が現在まで良好に保たれています。

山岳信仰を象徴する高尾山は、地域の文化と自然の調和が見事に実現されている場所です。薬王院を中心に形成された文化的景観は、訪問者に地域の歴史を伝え、深い精神的なつながりを提供します。また、長年続けられてきた自然保護の取り組みは、豊かな生態系を維持し、高尾山を環境保護の模範的な例として位置づけています。

高尾山の自然環境は、冷温帯と暖温帯の境界に位置していることから、多様な動植物が生息する生物多様性のホットスポットとなっています。人工林が多い周辺地域とは異なり、自然林が広がる高尾山には、鬱蒼とした樹木が生い茂り、豊かな自然美を提供しています。この環境は訪れる人々に感動を与えるだけでなく、生態系の保護や教育の場としても機能しています。高尾山の自然と文化が織りなす調和は、地域の誇りであり、未来へと受け継ぐべき重要な資産といえるでしょう。

隈研吾のデザインが地域社会に与えた影響とその広がり

隈研吾の建築は、高尾山地域において自然環境と文化の融合を実現し、その影響を大きく広げています。彼のデザインは、地域特有の自然や文化を尊重しながら、環境と建築の一体化を目指しており、その結果として観光客を引き寄せ、地域経済の活性化にも貢献しています。高尾山口駅のリニューアルは、こうした隈氏の理念を象徴する事例の一つです。

高尾山口駅のリニューアルプロジェクトでは、訪れる人々に新たな体験を提供し、地域の魅力を引き立てることが重視されました。駅舎のデザインは、高尾山薬王院をイメージしたダイナミックな大屋根が目を引きます。また、内外装には地元の杉材が多く使用されており、訪れる人々に和の空間と地域の文化的背景を体感させています。この駅には観光案内所も併設されており、利便性を高めるとともに、地域の観光拠点としての機能も強化されています。

彼の建築は、地域社会における文化的価値を高め、住民に誇りを与える存在として機能しています。彼のデザインには地域の歴史や文化が巧みに反映されており、住民が自らのアイデンティティを再認識する機会を提供しています。高尾山口駅のデザインもまた、地域の伝統や自然を巧みに取り入れ、高尾山の魅力を訪れる人々に伝える重要な役割を担っています。このように、隈研吾の建築は単なる施設としての機能にとどまらず、地域文化を育み、未来に受け継ぐ場としてその価値を発揮しています。

最近の状況:高尾山口駅周辺の新たな展開と課題

隈研吾氏設計の高尾山口駅は、2015年の完成から約9年が経過した現在、その周辺環境に大きな変化が生じています。特に注目すべきは、2024年4月5日に開園した「高尾山ふもと公園」の誕生です。この公園は、駅前を流れる案内川左岸に整備された新たな憩いの場として、高尾山を訪れる観光客や地域住民に親しまれています。

高尾山ふもと公園の整備

八王子市が駅前広場整備の一環として、東京都が進めていた案内川の河川防災工事と連携して整備された高尾山ふもと公園は、面積約1150平方メートルの細長い敷地に広がっています。案内川と高尾山方面に続く市道に挟まれたこのエリアは、短辺、長辺ともに3メートルほどの高低差があり、都が整備した階段状の護岸で案内川と接続する独特のデザインとなっています。

整備前の駅前エリアは生い茂る樹木や林立する看板によって案内川への視界が遮られ、日中でも薄暑いイメージがありましたが、公園整備によって空間が開放的になり、明るい印象に一変しました。特に案内川へのアクセスが改善され、川に近づきやすくなったことで、訪問者からは「うっそうとしていた駅前が明るくなった」「階段で川に近づけるようになってうれしい」などの声が聞かれます。

高尾山口駅周辺の新たな魅力

2024年8月の猛暑時には、階段護岸に腰かけて水に足を漬ける登山帰りの人や、日傘を差して川を眺めるカップル、網を手に魚を追いかける子どもなど、様々な人が自由に川を楽しむ姿が見られました。水量が少ないため小さな子どもでも安心して水遊びができる環境が好評を博しています。

また、駅前の案内川沿い(甲州街道の歩道)には桜並木があり、2024年4月には満開の桜が訪問者を迎えました。高尾山口駅のホームからは近隣の氷川神社の桜も望むことができ、春には駅とその周辺が桜色に彩られる美しい光景が広がります。

隈研吾建築との調和

隈研吾氏がデザインした木材を活かした駅舎と、新たに整備された水辺空間が調和することで、高尾山の玄関口としての風格がさらに高まっています。年間約300万人が訪れるという高尾山観光の拠点として、自然と建築の融合という隈研吾氏の建築哲学が、駅舎だけでなく周辺環境全体へと広がりを見せています。

公園整備を担当した八王子市まちなみ整備部公園課の田口課長は、「観光客と地元住民との動線が交差するため、度々、大混雑が生じていた。水辺を生かした滞留空間が求められていた」と説明しており、公園整備が単なる景観改善だけでなく、駅周辺の回遊性向上にも貢献していることがわかります。

このように、隈研吾氏設計の高尾山口駅は、周辺環境の整備によってさらにその魅力を増し、建築単体としてだけでなく、高尾山観光の玄関口としての機能性と快適性を向上させています。訪日外国人向け旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で最高ランクの3つ星を獲得している高尾山の価値をさらに高める重要な要素となっているといえるでしょう。

カビの発生と駅舎の維持管理の課題

2015年にリニューアルされた高尾山口駅ですが、完成から約9年が経過した2024年頃には、駅舎の外壁や柱にカビの発生が目立つようになっていることが報告されています。この問題は、隈研吾氏の設計による他の公共建築物でも同様の老朽化や劣化が指摘されていることと関連して注目を集めています。

専門家からは、隈氏の建築における木材の使用方法に関して疑問の声が上がっています。建築エコノミストの森山高至氏は、「(隈氏の建築は)常識的な木の使い方ではなく、”デザイン優先”なところがある」と指摘し、カビ防止処理と予算、デザインの両立の難しさを示唆しています。

この状況は、美しい建築デザインと長期的な耐久性・維持管理のバランスという、現代の公共建築が直面する課題を浮き彫りにしています。高尾山口駅は、その独特な木材使用のデザインで多くの賞賛を受けた一方で、実用面での課題に直面していると言えるでしょう。

今後、駅舎の維持管理や改修方法について、京王電鉄や関係機関がどのような対策を講じるのか注目されます。また、この経験が今後の公共建築のデザインと耐久性の両立にどのような影響を与えるかも興味深い点です。

隈研吾が手がけた高尾山口駅 まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 京王線高尾山口駅は隈研吾が設計を担当

- 地元産杉材を用いた大屋根が特徴

- 大屋根は高尾山の稜線を模した曲線を描く

- 駅舎に伝統工芸の組子細工を随所に採用

- 待合室の格子窓は高尾山の植物をモチーフにしたデザイン

- 改札口周辺に薬王院を想起させる格子天井を設置

- プラットフォームの柱に四季をテーマにした彫刻を配置

- 光と影を生かした照明計画により季節ごとに異なる表情を演出

- 地域産木材の使用で八王子市の林業活性化に貢献

- エントランスホールに高尾山の自然や文化を紹介する展示スペースを設置

- 駅舎が観光客と地域住民をつなぐ結節点として機能

- 環境との調和を追求した公共建築の代表例

- 年間200万人以上の観光客が利用

- 2016年度グッドデザイン賞を受賞

- 地域文化と現代建築を融合した象徴的な駅舎

- 2024年4月に高尾山ふもと公園が開園

- 2024年頃には駅舎の外壁にカビが目立つようになった