「最近、東京でもクマのニュースを聞くけど、高尾山や奥多摩に登山に行っても大丈夫?」

「『TOKYOくまっぷ』というのがあると聞いたけど、どうやって見ればいいの?」

2025年現在、東京都内、特に高尾山や奥多摩地域でのツキノワグマの目撃情報が増加傾向にあり、登山者や地域住民の不安が高まっています。

東京都環境局が提供する「東京都ツキノワグマ目撃等情報マップ(通称:TOKYOくまっぷ)」は、こうした不安に応えるための重要な情報源です。

しかし、多くの方が「マップの存在は知っていても、どう活用すればいいか分からない」「情報を見て逆に不安になった」と感じているかもしれません。

この記事では、「TOKYOくまっぷ」の基本的な使い方から、マップを活用した具体的な安全対策、万が一遭遇した場合の対処法まで、登山やレジャーを安全に楽しむための情報を徹底的に解説します。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

TOKYOくまっぷとは?東京都が提供するクマ目撃情報マップ

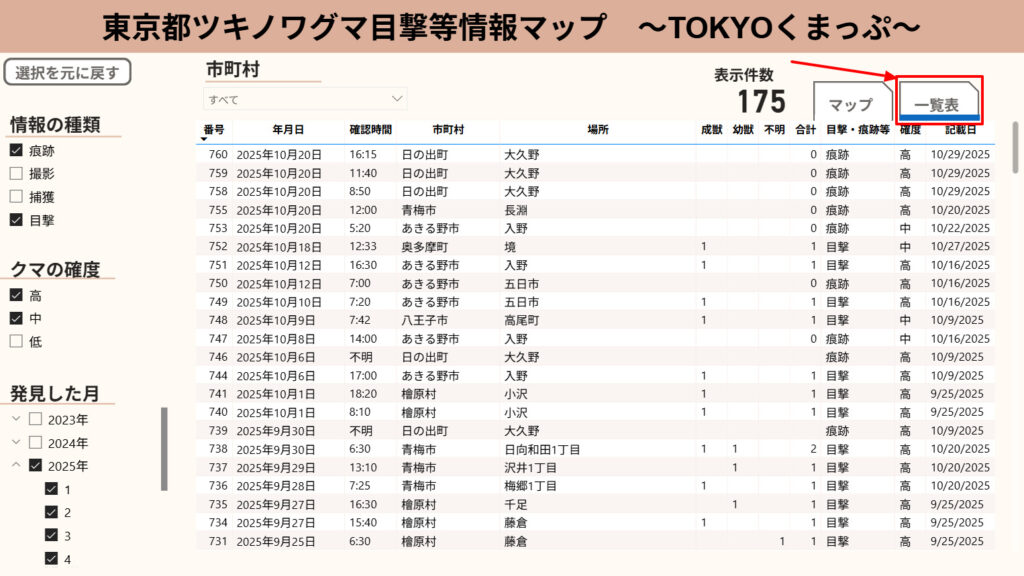

「TOKYOくまっぷ」とは、東京都環境局が都内でのツキノワグマの目撃情報や痕跡(フンや爪痕など)の情報を集約し、地図上にリアルタイムで公開しているWebマップです。Microsoft社のPower BIというツールで構築されており、誰でも無料で閲覧できます。

マップで確認できる主な情報

TOKYOくまっぷでは、以下の重要な情報が視覚的にわかります。

- 目撃・痕跡の場所: 地図上にピンポイントで表示されます。

- 情報の種類: 「目撃」「痕跡」「撮影」「捕獲」の4種類に分類されています。

- 発生時期: 「1ヶ月以内」「3ヶ月以内」「3ヶ月以前」で色分けされ、情報の新しさが一目でわかります。

- クマの確度: 情報の信頼性を「高」「中」「低」の3段階で示しています。

なぜ今「TOKYOくまっぷ」が重要なのか?

近年、都内でのクマの目撃件数は増加傾向にあります。報道によれば、2024年には年間324件の目撃情報が寄せられ、2025年も奥多摩町だけで7月時点で約70件に達するなど、ハイペースで推移しています(※朝日新聞、PRESIDENT Online、読売新聞報道 2025年時点)。

これは、奥多摩や高尾などの山間部が、ツキノワグマの生息域と、年間300万人以上が訪れるとも言われる高尾山のような人気観光地とが近接しているためです。

安全に登山やレジャーを楽しむために、「どこに危険が潜んでいるか」を事前に把握することが、これまで以上に重要になっています。

【完全ガイド】TOKYOくまっぷの具体的な使い方・見方

「TOKYOくまっぷ」は非常に高機能ですが、初めて使う方には少し複雑かもしれません。安全対策に直結する「情報の絞り込み方」を解説します。

ステップ1: マップにアクセスする

まずは「TOKYOくまっぷ」の公式サイトにアクセスします。PC版とスマートフォン版がありますが、機能は同じです。

公式サイト:東京都ツキノワグマ目撃等情報マップ ~TOKYOくまっぷ~

ステップ2: 「最新」の「確度が高い」情報に絞り込む

マップを開くと、過去全ての情報が表示されています。登山直前に見るべきは、「最新の、確実な情報」です。

- 種類で絞り込む: 「情報の種類」で「目撃」や「痕跡」を選択します。

- 確度で絞り込む: 「クマの確度」の「高」または「中」を選択します。「高」は、写真や捕獲、専門家による確認が取れた情報です。

- 時期で絞り込む: 画面左にある「発見した月」から「年」「月」を選択します。

ステップ3: 自分の行くエリアを確認する

地図を拡大・縮小し、自分が行く予定の登山道やキャンプ場周辺に、絞り込んだ情報(特に「1ヶ月以内」の「確度:高」の「目撃」)がないかを確認します。

もし直近の目撃情報がある場合は、そのルートを避ける、または計画を中止・変更する勇気も必要です。

「一覧表」で時系列チェックも可能

マップ画面の上部にある「一覧表」タブをクリックすると、情報を時系列で確認できます。「いつ、どの市町村で、どんな情報が」あったのかを把握するのに便利です。

▼ TOKYOくまっぷ 活用ポイント

| 絞り込み項目 | おすすめの選択 | 目的・理由 |

|---|---|---|

| 時期 | 「1ヶ月以内」 | 直近の危険情報を把握するため(最優先) |

| クマの確度 | 「高」「中」 | 信頼性の高い情報で判断するため |

| 情報の種類 | 「目撃」「痕跡」 | クマが実際にその場にいた証拠を確認するため |

| 表示形式 | 「マップ」「一覧表」 | 地図で場所を、一覧で時期と概要を把握するため |

なぜ東京でクマの出没が増えているのか?

「TOKYOくまっぷ」で目撃情報が増えている背景には、複数の要因が考えられています。

1. 山の餌不足(ブナの凶作)

ツキノワグマの主食はドングリ(ブナ科の木の実)です。このドングリが数年おきに凶作になると、食べ物を求めて人里近くまで降りてくる個体が増加します。

2. 生息域の拡大と人間の活動域の近接

かつては奥多摩の深山に生息していましたが、個体数の回復や森林の変化により、生息域が拡大しています。一方で、高尾山やあきる野市など、人間の活動域とクマの生息域が非常に近接・重複しているのが東京の大きな特徴です。

3. 登山・レジャー客の増加

高尾山をはじめとする西多摩地域は、アクセスが良いため多くの人が訪れます。人が山に入る機会が増えれば、それだけクマと遭遇する確率も上がります。

クマに遭遇しないために:登山・ハイキングでの予防策

「TOKYOくまっぷ」で情報を確認したら、次は「出会わない」ための具体的な予防策が重要です。クマは本来、非常に臆病な動物です。

1. 自分の存在を知らせる(最重要)

クマは聴覚・嗅覚に優れています。人間の存在に気づけば、ほとんどの場合クマの側から避けてくれます。

- 熊鈴(ベアベル)を携帯する

最も基本的かつ効果的な対策です。歩行中は常時鳴らし、自分の存在を知らせましょう。 - ラジオを鳴らす・会話する

複数人で行動する場合は、時折会話をしたり、ラジオを小さな音で流したりするのも有効です。

2. 時間帯と天候を考慮する

- 早朝・夕方は避ける

クマは早朝や夕方(薄暗い時間帯)に活発に行動します。日中の登山を心がけましょう。 - 悪天候時は注意

雨や風の音で熊鈴や人の声がかき消され、お互いの存在に気づきにくくなります。

3. 食べ物・ゴミの管理を徹底する

- 食べ物の匂いを漏らさない

食べ物は密閉容器に入れ、ザックの奥にしまいます。 - ゴミは絶対に持ち帰る

食べ残しや包装紙を捨てるのは厳禁です。人間の食べ物の味を覚えると、クマは人里に執着するようになります。

4. 単独行動は避ける

できるだけ2人以上で行動しましょう。万が一の際も、1人より複数人の方が安全です。

もしクマに遭遇してしまったら:冷静な対処法

どれだけ予防しても、遭遇する可能性はゼロではありません。パニックにならず、以下の行動を思い出してください。(出典:環境省「クマ類の出没対応マニュアル」等に基づく)

1. 【遠くにクマがいる場合】

- 絶対に騒がない・走らない

大声を出したり、背中を見せて走って逃げたりしないでください。クマは逃げるものを追いかける習性があり、時速40~50kmで走れます。 - 静かに立ち去る

クマを刺激しないよう、目を離さず(睨みつけず)に、ゆっくりと後ずさりしながらその場を離れます。

2. 【近くでバッタリ遭遇した場合】

- 冷静に、動きを止める

まずは落ち着いて、クマとの距離を測ります。 - クマの様子を見る

クマがこちらに気づいていない、または立ち去ろうとしている場合は、ゆっくりと距離を取ります。 - クマがこちらを見ている場合

- 目を合わせたまま、ゆっくりと後ずさる。

- 持ち物(ストックや帽子など)を静かに地面に置き、クマの注意をそらす方法もありますが、状況によります。

- 威嚇された場合(唸る、地面をかくなど)

- 慌てず、防御態勢を取ります。

- クマ撃退スプレー(熊スプレー)を携帯している場合は、安全ピンを抜き、噴射準備をします。

3. 【万が一、突進・攻撃された場合】

- クマ撃退スプレーを噴射する

クマが数メートル以内に近づいたら、顔(目・鼻)をめがけてスプレーを噴射します。 - 防御姿勢(うつ伏せ)をとる

スプレーがない、または間に合わない場合は、両手で首の後ろをガードし、うつ伏せになります(命を守る最終手段)。ザックが背中を守ってくれます。

まとめ:正しい情報と準備で安全な登山を

東京の豊かな自然には、ツキノワグマも暮らしています。「TOKYOくまっぷ」は、彼らの生息域と私たちの活動域が重なる場所で、安全を確保するための必須ツールです。

- 出発前: 「TOKYOくまっぷ」で最新の「確度が高い」目撃情報をチェックする。

- 行動中: 熊鈴や会話で「人の存在を知らせる」ことを徹底する。

- 万が一: 「騒がず、走らず、ゆっくり後退」の原則を守る。

情報を正しく活用し、万全の準備を整えることで、クマとの不幸な遭遇は避けられます。安全対策を万全にして、東京の美しい自然を楽しんでください。

【免責事項】

本記事の情報は2025年11月時点の調査に基づいています。クマの目撃情報や公的機関の対策ガイドラインは随時更新されます。登山やレジャーにお出かけの際は、必ず東京都環境局や環境省の公式サイトにて最新の情報をご確認ください。