2025年2月23日、高尾山口駅前のホテル「タカオネ」にて、「高尾山ふもと公園」の可能性や今後の育て方をテーマにしたトークイベントが開催されました。

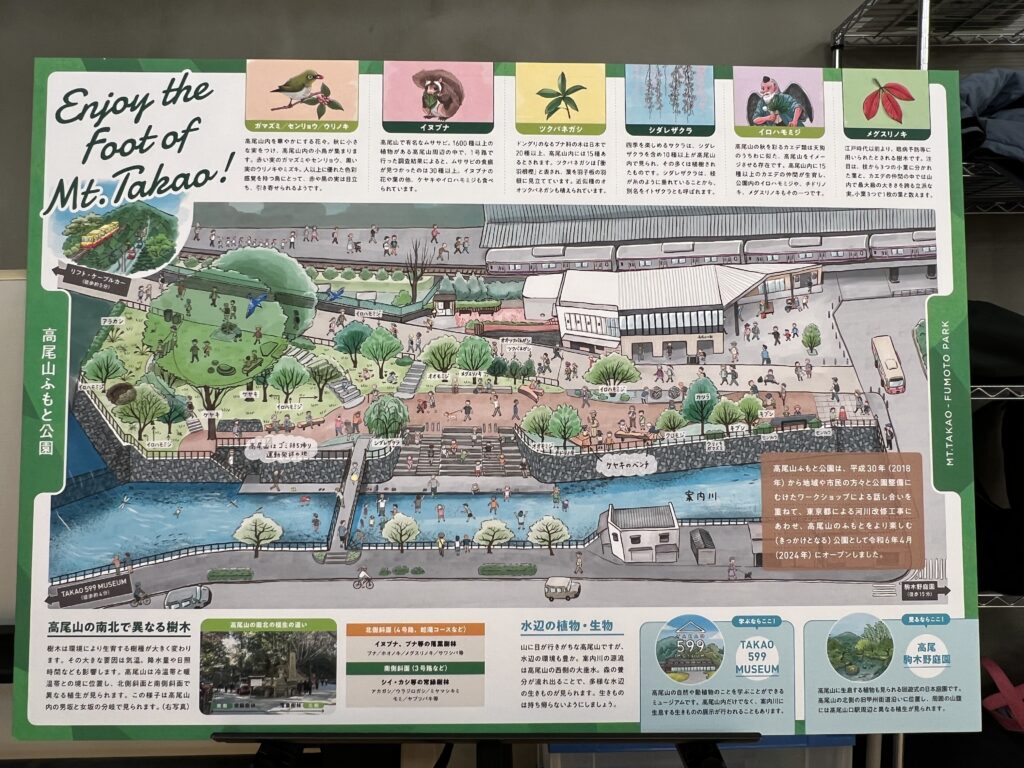

昨年4月に開園したばかりのこの公園は、南浅川に面し、駅を出てすぐに川辺へ降りられるのが特徴です。地元住民の憩いの場であると同時に、年間約270万人が利用する高尾山口駅の “玄関口” としても注目されています。

当日は、公園を整備した八王子市の担当者や、都市・ランドスケープ・NPOの専門家が登壇し、それぞれの視点から「公園と周辺の街づくり」がどうあるべきか、具体的な事例やアイデアを交えながら議論。後半は参加者を交えてのクロストークも行われ、多彩な意見が飛び交う活気あるイベントとなりました。

以下、私が参加して急ぎとりまとめたレポートになります。個人的に、「高尾山ふもと公園の今後に微力ながらお手伝いができたらいいな!」と思っています。※もし、間違いがあるようでしたら訂正しますので、お問い合わせフォームからご指摘くださいませ。

八王子市まちなみ整備部 公園課長 田口さん

イベントの冒頭では、八王子市まちなみ整備部公園課の田口課長より、高尾山ふもと公園の1年間の活動状況と課題についてお話しいただきました。

開園時の懸念と現状

「今回の舞台となる高尾山ふもと公園は、昨年の4月にオープンいたしました。この1年間でテレビや新聞、雑誌にも多く取り上げていただき、登山前の準備や下山後の休憩で利用されたり、山に登らない方も水辺に親しみながらのんびり過ごしたり、夏場には子どもたちが水遊びして遊んでいる様子も多く見られました。

当初、オープン前や計画段階ではゴミが増えるのではないか、夜間の騒音が増えるのではないかという心配もありましたが、地元のご協力もいただき、比較的皆さんマナーを守って、きれいに気持ちよく使っていただいている状況です。」

想定外の利用と対応策

「一方で、この環境や立地にもよるかと思いますが、想定外の利用がいくつかありました。

例えば、山でマウンテンバイクに乗って降りてこられた方が、自転車のまま障害物の階段や丸太ベンチ、斜面を走行してしまうとか、テントを張る方もいました。ロケーション的には良いのかもしれませんが、想定していませんでした。ギャラリーがたくさんいるせいかマイクやスピーカーを使って歌や楽器を披露したり、無許可で食べ物を売ったり募金活動をしたり、というケースもありました。我々は地域の方々と相談しながら他の迷惑になる行為は控えてもらうよう注意を促し、場合によっては張り紙をしたりしています。」

禁止事項ではなく育てる公園運営

「ただ、管理者としては「これダメ、あれダメ」といった禁止の張り紙をペタペタ貼るのはあまりしたくありません。どうしたら皆さんが楽しめるか喜ばれるのか、あるいは皆さんで育てていくには何をしたらいいかをもっと考えていきたいと思っています。この公園は規模は小さいのですが場所も良く注目度もあります。小さいながら、ここでの公園活動が地域の街づくりの拠点になったらいいなと思っていますし、そういうポテンシャルのある公園だと思っています。」

イベントを通じた公園の未来づくり

「そこで今回、こういったイベントで皆さんで使い方や育て方を、行政だけでなく実際使われている方々で考えていただきたい、アイデアを出していただきたいという思いで企画いたしました。今日は、公園を当初の計画から関わっていただいた専門家の方々や、他の公園管理運営をされている方、いろいろなところでイベントを行いながら地域活動を支援している専門家の方々をお招きしています。

その後に皆様とのクロストークも用意しておりますので、我々主催者でありながら管理者として今後の公園管理運営の新しい視点を得て帰りたいなと思っていますし、皆様にとっても有意義な時間になるよう力を尽くしてまいります。」

八王子市まちなみ整備部 公園課 大木さん

続いて、公園の具体的な設計・施工を担当してきた大木さんが、この公園がどういう検討経緯やコンセプトでできたのかをより詳細に説明しました。

公園整備の経緯と基本コンセプト – 高尾山のフィールドミュージアム

「高尾山ふもと公園は大体1500平米ぐらいで、昨年4月にオープンしましたが、実は計画自体は令和3年から始まっています。さらに言うと街づくりはさらに10年ぐらい前から始まっていて、地元の皆さんと意見をいただきながら寄り添う形にしてきたつもりですが、まだ十分でないところもあります。ようやく完成して1年経ったというところで、いろんな課題が見えてきています。」

高尾ふもと公園ができるまでの経緯

「高尾山がミシュラングリーンガイドに認定されたのは2007年ですが、本格的に街づくりを始めたのは2016年です。そこから地元の皆さんと南浅川を含めた広い範囲で計画づくりを始め、参道周辺や河川の公園をどうしようかという議論になり、その後に具体的な形になってきました。

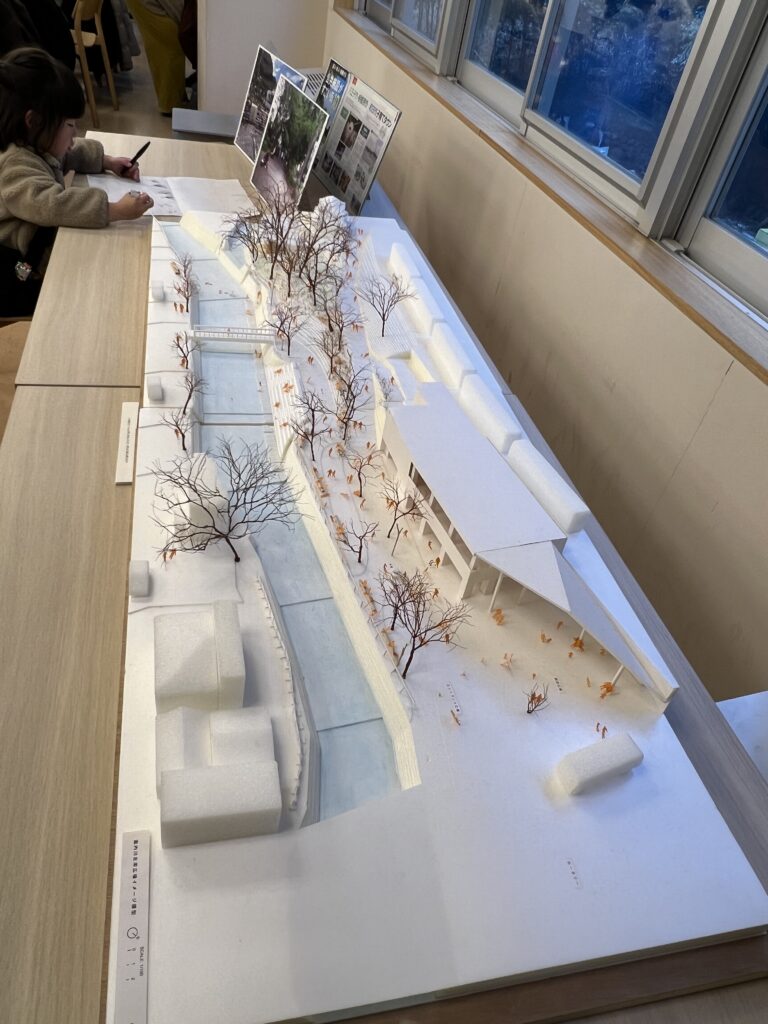

その頃に後ろの方にある大きな模型を三島さん(株式会社フォルク)たちが作ってくださって、具体的な形をどうしていくか議論を進めたわけです。あの模型は検討経過途中のもので、そこからさらにいろいろなご意見を頂いて今の形に至っています。」

河川整備と公園整備の同時進行

「このプロジェクトは、東京都の河川整備と公園の整備をほぼ同時にやった点が珍しいと思います。普通は自治体がワークショップをやるときは市だけ、都がやるときは都だけということが多いのですが、南多摩建設事務所の方が協力的にやってくれて、こちらで考えた案を実際の形に反映していただいた。計画案の内容は街づくりをやられている川原先生も力添えをいただいています。」

台風19号による被害と治水対策

「令和元年に台風19号が来たのが非常に大きな問題でした。水が相当上がってきて、高尾山口駅の改札ぐらいまで水が来るような状態だったからです。このときは国道20号が川のようになる状態で、高尾地域にとって大きな被害がありました。東京都が河床洪水対応のため水位を1m下げようということで頑張ってくれたことで、水があまり上がってこない形を作って治水の工夫をしながら階段護岸ができています。」

案内川にアクセスしやすい広場のコンセプト

「当初のコンセプトは ”案内川にアクセスしやすく水辺が感じられる広場” ということでした。従前は樹林地で薄暗く、見通しが悪かった。夜中に治安上の不安もあった。大きな看板があって、駅を出ても川があるかわからないまま登山していたので、それを解消できないか。地元の方々と登山客の動線が分かれるかというのもテーマでした。あと、高尾山の登山者がみんな1本道で山に行くために混雑するので、この広場にある程度人が滞留し、渋滞を緩和できないかという意図もありました。」

高尾山のフィールドミュージアム化

「ここを整備するとき、大きな方針が3つありました。1つ目は高尾山のフィールドミュージアム化です。

高尾山に生えている植物をなるべく植えていく。地元の方が育てたドングリ苗をもらったりして無理をしました。木が小さいですが、これから育てる考えです。高尾山に生えている植物を麓で感じてもらって登ってもらうような仕掛けですね。

また、高尾山だけでなく八王子全体の日本遺産にも触れてもらう看板を作っています。八王子材を使ったベンチや地元ゆかりの植物を専門家と一緒に選定して植えたりしています。」

地域活動との連携

「ビジターセンターや高尾599ミュージアムなど、高尾で活躍している施設のインタープリテーターの方と一緒にこういうところで勉強していけないかと考えています。例えばゴミ拾い。これは高尾山の応援基金で作った応援袋を使い、持ち帰り運動を続けていけないか。水辺の学校や高尾599ミュージアムの取り組みとも連携できないか。八王子出身の音楽家が高尾山ふもと公園で出た木を削って楽器にしているという取り組みもあります。こういう木材の活用も検討しています。」

川原 晋さん(東京都立大学 教授)のパート

大木さんのお話の次は、東京都立大学教授の川原先生に、街づくりや河川整備の経緯などのお話を頂きました。

川原先生 自己紹介

「皆さんこんにちは。私は東京の大学で観光街づくりを研究している川原と申します。八王子市の景観アドバイザーも務めています。高尾山麓の街づくりに関わる最初のきっかけとして、このエリアで都市計画方針を作る段階から携わらせていただきました。今日は公園計画の “前夜” とも呼べる段階の話を簡単にご紹介し、その後の具体的な整備計画のプロセスについては、次にお話しいただく方にバトンタッチしたいと思っています。」

街づくりの方針とオーラルヒストリー調査

「当初、高尾山口駅周辺で街づくりを進めるにあたって大きかったのは、地元の皆さんと行政が「駅周辺をもう少し綺麗にできないか」「川を活かせないか」という声をずっと持っていたことです。ワークショップなどを行いましたが、地元の商店の皆さんや観光事業者の方はお忙しくてなかなか集まりづらいという課題もありました。そこで「オーラルヒストリー調査」を2016年頃から提案し、個別にお話を伺う形で地域の方々の想いを集めていくことを始めたんです。

オーラルヒストリーとは、個人の思いや経験談を歴史として積み上げる作業です。行政の公文書やドキュメントとは違い、その地域で長年暮らしてきた人や商売を営んできた方々がどう地域を見てきたか、何を大事にしてきたかを丁寧に拾い上げる。今回は延べ32名に1年かけてインタビューし、貴重な話を伺いました。高尾山がまだ今ほど整備されていなかった頃の遊びや川に対する思い出、昔は川で釣りをしたり、堰(せき)をつくって遊んだりしたという思い出。ホタルがいて清流だった記憶。さらにゴミの持ち帰り運動がこの高尾で長く続けられていたことが市民の誇りになっていること。それらを記録して、付録編として八王子市のホームページでも公開できる形にしました。」

川に降りられたらいいのに

「調査の中で、「川に降りられるようにしてほしい」「昔はこうやって堰をつくって遊んでいた」という声をよく聞きました。高尾599ミュージアムができたときも「川に触れられるようになるか」という議論があったそうですが、当時は実現しなかった。そんな “川のイメージ” と “山のイメージ” をつなぐことができたら、高尾はオールシーズンでより豊かに楽しめるという意見も多かった。実際に子どもの頃、川に入って遊んだ思い出がある方々も多かったんです。

同時に「もともとここは治水が大事だから、勝手に動線を変えると危険ではないか」「治水面で計画しっかりしないとまた大きな水害が来たとき困る」というセンシティブな意見もありました。しかし、皆さんが本音で多様な意見を語ってくださったのはとても貴重でした。」

チームビルディング

「こうした “生の声” をまとめ、地図化や年表化などビジュアル化をして、行政の方々と共有しながらチームを組んでいったのが2017~2018年ごろです。ワークショップを1回すると、またいろいろアイデアが出る。そのアイデアを計画案に反映する。そこに東京都や八王子市、公園担当部署や道路部署など、部局をまたいで連携が必要でしたが、当時はそれをなんとか乗り越えていこうと皆さん工夫してくださった。

最終的に河川整備と公園整備が同時に進むことが決まり、検討を加速させるにあたって景観アドバイザー仲間の二井先生(国士舘大学)や、飯島さん(都市環境研究所)、三島さん(株式会社フォルク)に声をかけ、河川と公園整備を “一体” で捉える計画が形になっていきました。

こうした調査や検討の “前段” があり、細かいデザインや護岸の形状、階段護岸で子どもが水辺に降りられるようにする案などが生まれました。ハードが完成した今、これからは実際どんな使い方をして、どう盛り上げていくのか。以前のオーラルヒストリー調査で拾い上げた「こんなことがしたい」という希望がまだ実現していないものもたくさんあります。ぜひこの場で“どういうふうに活かしていくか”を改めて考えられたらいいなと思っています。」

二井 昭佳さん(国士舘大学 教授)のパート

二井 昭佳教授は、河川整備と公園整備を一体的に進める意義や、その際の課題を指摘されました。

二井先生 自己紹介

「皆さんこんにちは。国士舘大学の二井(にい)と申します。八王子市の計画アドバイザーをしています。川原先生に声をかけてもらい、このプロジェクトに参画しました。上野原の出身でして、高尾山口から中央線で3つほど先の駅なので、大変近しい土地だと感じています。」

高尾山口の川と護岸計画

「最初にこの場所を訪れたとき、「浅い川に子どもでも入れて遊べる川があるのに、ほとんど活かせていないのはもったいない。どうにか川辺に降りられるようにできないか」と思いました。ところが川は東京都が管理し、その隣の土地は公園課、そのまた隣の歩道は道路担当など、複数部署・複数制度をまたぐ形でした。普通なら一体的に整備は難しい。しかし、地元の方々や市役所の皆さんが「1つの場所としてデザインできないか」と強く考えてくださったので、具体的に模型を作って議論できる場を設けました。」

模型づくり

「口頭だけでは、「どこの土地が都管轄か」「どこが市か」「どこが道路か」など分かりづらいので、しっかり模型を使って、皆で「ここをこうすれば人が降りやすい」「ここに段差があるから直すにはこういう許可が必要」といった具体的な話をするようにしました。また、川原先生の研究室がオーラルヒストリー調査で集めた地元の声も反映しながら、今のような親水護岸や広場案が生まれていきました。」

三島 由樹さん(株式会社フォルク 代表取締役)のパート

実際のランドスケープデザインに携わった三島由樹さんは、「麓公園は一つの目的地というより、人や活動をつなぐ拠点として機能してほしい」と語ります。

三島先生 自己紹介

「皆さんこんにちは。株式会社フォルクの三島と申します。10年前から高尾山麓の街づくりプロジェクトに関わっています。私自身はランドスケープデザイナーで、景観や土木系の案件を中心にしてきました。10年前、この地域に初めて呼んでいただいて、街づくり方針の段階から参加したんです。

今日は、10年の歩みを15分で語るのは難しいので、簡単にポイントだけを話します。当時は田口課長(当時は別の部署)ともヒアリングを重ね、「この周辺をどう使えるだろう」「夜暗いけど大丈夫か」「川辺は治水優先だけど降りられるようにはできないか」といった議論をたくさんしました。」

計画プロセス

「川原先生・二井先生、そして飯島さんと私でデザインを監修していく形で、具体的に護岸や公園をどんなふうにするかを進めました。模型も作りましたし、何度かワークショップを重ねることで地元の方々も「川に触れられたらいい」「登山者と地元の人が共存できるようにしたい」という声が強まっていった印象があります。最終的に、今のような親水護岸と広場が実現したわけです。」

デザインの狙い

「今回の公園整備は「森や水辺を感じられる」「安全面でも川に入りやすい」「高尾山口駅の玄関口として明るい雰囲気にする」など、引き算型のデザインにこだわりました。大きな設備を足すのではなく、「薄暗かった樹木を少し明るく」「川を見えやすく」「余計な壁は取り除く」という形です。

実際に今、子どもたちが水際で遊んでいる姿を見ると、とても嬉しくなります。ただ、運用面ではまだ課題もあるので、どう育てていくか皆さんと話し合いたいです。」

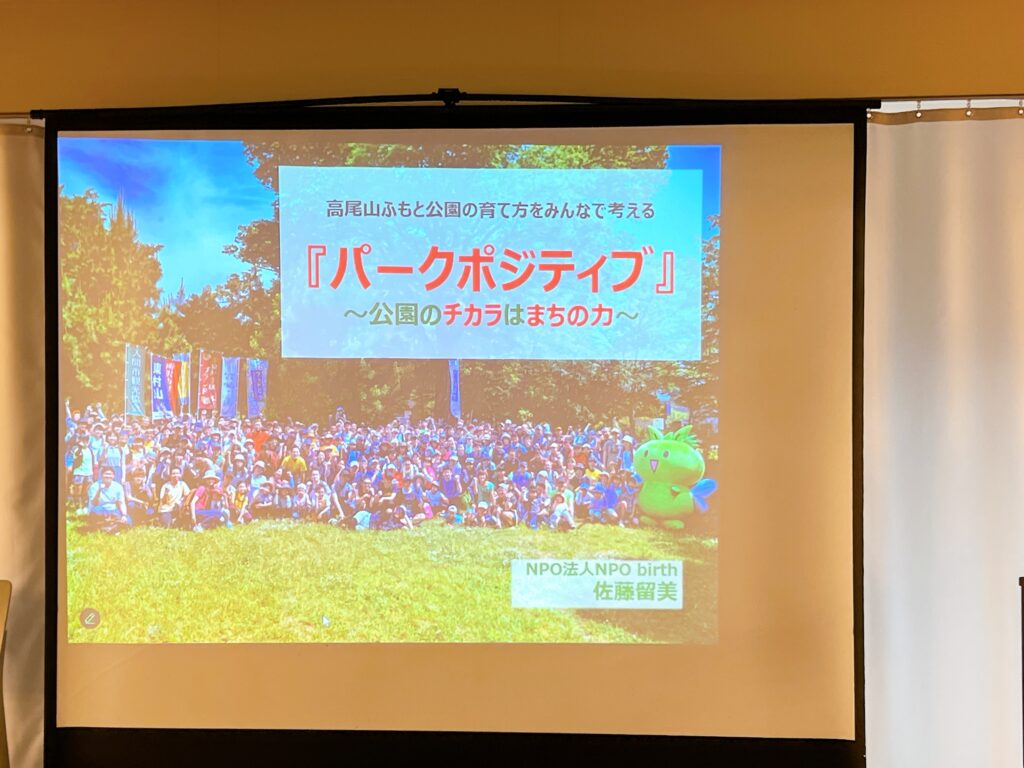

佐藤 留美さん(NPO法人Birth 事務局長)のパート

都市部の公園緑地のマネジメントや市民参加型のプロジェクトに多数関わる佐藤留美さんは、「パークポジティブ」というキーワードを用いて、公園が街や人にもたらす効果を語りました。

佐藤さん 自己紹介

「皆さんこんにちは、NPO法人Birthの佐藤と申します。私は東京の大学にいた頃から昆虫研究会で高尾山によく通っていて、高尾山口駅で一晩明かした経験もあります。その頃から高尾が大好きで、10年前にはまだ公園ができる前のこの麓エリアがいずれどう活かせるんだろう、と感じていました。今日は「パークポジティブ」という考え方や、公園を使いこなす事例をご紹介できればと思います。」

パークポジティブとは

「ネイチャーポジティブという言葉があります。自然を守るだけでなく、失われた自然を再生しようという考え方です。公園にも同じようにポジティブな力があると思っています。公園は単なる遊具の場ではなく、環境問題や少子高齢化、健康やコミュニティ活性化など、さまざまな社会課題を解決できる可能性を持つ場所という視点です。」

公園を街づくりの場に

「国交省の検討会で「公園をもっと街づくりの場に活用しよう」「新しい担い手を増やそう」といった議論が行われました。私たちBirthは、指定管理などで公園を運営しつつ、市民が使いこなせる仕組みをサポートしています。ワークショップや社会実験を通じて、市民の皆さんが「こんなことを公園でやりたい」「地域の拠点にしたい」という企画を実験して実現していく。川崎市や江戸川区などで進めています。

八王子市でも、今後「八王子駅南口エリア」に誕生する新しい公園を運営する予定です。そこでも市民競争型のパークマネジメントを計画中です。市民コーディネーターが入り、みんなでアイデアを練って街づくりにつなげる。その中で、地域の苗木を使って森づくりをする企画なども動き始めています。」

緑の力

「公園は緑の力を活かした場です。緑は気候変動を防ぎ、生き物多様性を育み、コミュニティも育てる。健康づくりやアートの発信、経済効果など、いろんな可能性があります。国分寺の公園では市民が自由にお店やイベントを作る「パークカフェ」を定期開催して、来場者がどんどん増え、若い世代も移住してくるようになりました。公園を拠点にウォーキングイベントをすることで地域全体が活性化する。高尾でも同じことができると思います。」

川のある公園と妄想コンテスト

「仙台の広瀬川をセントラルパークにしようという動きのように、「川があるからこそできる企画」をみんなで考え、“妄想コンテスト” のような形で意見を出し合うのも面白いのではと思います。実際、カヌーやサウナなど、いろいろと社会実験ができます。高尾山ふもと公園でも「水を使って何ができるか」「登山と組み合わせてどんなイベントができるか」を市民でアイデアを出し合って、小さく試していくと良いでしょう。

最後に「育てていく公園」に大事なのは、繰り返しになりますが、対話の場や仕組みです。アイデアを出せるコンテストやワークショップを積極的に開催してみることで、皆さんの創造力が引き出されると思います。」

クロストーク・質疑応答

後半は、ファシリテーターを務めた関一成さん(都市環境研究所)の進行のもと、登壇者・参加者全員でのクロストークが行われました。会場の参加者は「ふもと公園でやってみたいこと」「困りごとや疑問点」を付箋に書き、それをボードに貼り出しながら意見交換しました。

――高尾山口駅には年間270万人が降り立つとのことですが、高尾駅までは1.5kmしかない。そこで、高尾駅から高尾山口へ来る人、高尾山口から高尾駅へ流れていく人、ここに降り立った人をどう広げていくか。三島さんに “公園を核にする” というイメージで、どんなことが考えられそうかお聞きしてもいいですか?

三島さん(株式会社フォルク)

「そうですね、私がイメージしたのは、まずこの “高尾山ふもと公園” というのは目的地ではない、ということです。むしろ “起点” とか、“ハブ” のように、いろんな場所をつなぐ拠点になり得るんじゃないか、と。中心的な “ゴール” ではなくて、何かをつなぐ “核” であり “ハブ” なのかな、と思っています。

そして、高尾山口や高尾山周辺では、すでに素晴らしい活動をしているグループの方がたくさんいらっしゃる。ただ、どこかそれぞれの “縄張り” のようになってしまい、あまり干渉しないイメージがありました。そこをこの麓公園や、その取り組みを通じて、生態系のようにつないでいくといいのかな、と。

新しいコミュニティを作るというよりは、今あるものを繋いでいく。繋いで重なり合っていく、そんなイメージです。

例えば、留美さんがやっているNPO法人Birthさんの活動や、下北演芸部さんの活動は “公園の中” でみんながやりたいことを色々実現し、それを応援している印象があるのですが、今回の高尾山ふもと公園に関しては、公園だけで完結せずに周辺の街にも広がっていくイメージがあるんじゃないかな、と思います。留美さん、そういう経験ありますか?」

佐藤留美さん(NPO法人Birth)

「そうですね。この公園のようなオープンな場では、いろんなチャレンジが行われること自体が面白いと思っていて、それが自然と地域へ滲み出していくことはよくあるパターンだと思います。こういうオープンスペースはある意味トライアルの場所なので、みなさんがいろいろ試しやすい場なんですよね。そこから自信をつけたり、来場者との対話を通じて手応えを得たりして、街の中で新しいプロジェクトを始める方が出てくる。

例えばクラフト系のマーケットを公園で始めて、今度は駅前で夜の市(夜市)をやろう、という動きに繋がったり。公園が起点となって、じわじわと街へ染み出していくケースは実際に多いです。」

――「山の上と麓を繋げる」とか「地元のシビックプライドを育む場所に」といった話も出ています。地元の人が心から楽しんでいる様子こそ、観光客も魅力に感じますから。大事なのは “地元の方がどれだけこの場所を本当に使っていくか” という点ですね。地元の皆さんはどうなんでしょうか。

男性(地元参加者)

「結局、地元民がどのくらい関わってくれるかが重要です。正直、今ここ(会場)にいるのって、地元民がそんなに多いわけじゃないですよね?それって、果たしていいのかなって、いつも思ってるんです。

私は多摩御陵の近く(南浅川)で水関連の活動をしていますが、そこは “ほぼ地元民” です。観光地じゃないからかもしれない。でも、やっぱり “地元民から始まる” のが一番いい。何でも行政の指導で進めると、最終的には嫌になってしまう。だから私は「あんまり行政指導ばっかりでやらないでくれ」って言ってるんです。地元民がどうしたいか、ということが大事。なので、高尾山口駅前も綺麗になったはいいけれど、「じゃあ地元の子どもがどれだけ使ってくれるのか」っていうところがポイントなんじゃないですかね。」

――下北演芸部さんの活動の仕方はすごくうまくいっていると思うんですよね。今後ぜひ協力していただきたいんですけど、どういうふうにメンバーが増えたのか、裏話とかありますか?

二井先生(国士舘大学 教授)

「裏話というほどではないですけど、下北演芸部が人を増やしていけた要因としては、“メンバーを増やそう” と意図的にPRしていない、ということが大きいですね。「誰でも入ってきて!」とは宣伝していない。でも、なぜ人が増えるかというと、内側にいる人たちが本当に楽しんでいるからなんです。その姿を見た周りの人が「楽しそうだな」と思って自然に入ってくる。そういう自然な吸引力がいい循環を生むんだと思います。

いきなり大勢が一気に入ってくると、逆にマネジメントが大変になります。だから数ではないんですよね。地元の参加率が少ないって話がありましたけど、最初は1人2人でもいいと思う。その人たちが楽しんでいれば、「自分もやりたい」「ちょっと手伝いたい」と広がる可能性がありますから。

大事なのは、本当に “やりたいこと” をやっているかどうか。そこに尽きるかなと。最初はみんなニコニコやっていればいいと思いますし、そこから次のステップとして「その人がやるために自分は何ができるか」と連携していく、という形です。」

――興味を持ってくれたやりたい方に巡り合いたい。まずは楽しんでやるのが大事なんですね。

「そう思います。ニコニコ大作戦。」

――今の流れでいうと、例えば「川でこういうことやりたい」と思ったとき、どのくらい実現できるか? 行政主導ばかりにならないように、最初の対話の場が大事だと思いますが、留美さん、全国の公園をいろいろ回られている中でどう感じますか?

佐藤留美さん(NPO法人Birth)

「全国の公園のほとんどは “小さな公園” です。そこは今まで町内会や自治会の方々がお掃除してくださっていたんですが、高齢化で担い手が減り、だんだん使われなくなって荒れてしまった、という例も多いんです。

でも、実は「何かやってみたい」という若い世代や親子はいるんですね。ただ、どうやって “単に遊具で遊ぶだけ” ではなく、自分たちで何かを企画してやれるのか、その方法がわからない。

私がよくやるのは “フッキング” といって、ちょっとしたきっかけ作り。例えばレンジャースタッフが子どもに「ここの公園に、こんな虫がいるよ」「実はこんな植物があるよ」と教えると、子どもたちはすごく目を輝かせる。親御さんも「こんなに面白い場所だったんだ」と気づくんです。

あるいはカピカピになっている遊具にみんなでペンキを塗ると、誰でも参加しやすい。その作業を通じて自然と対話が生まれます。さらに地域のお店に声をかけ、ちょっとしたプチ・マルシェを開いて、来た方に「どんなことやりたいですか?」と書いてもらう。そうやって少しずつ実際にやってみる場を作っていくと、次第に「じゃあ私も参加しようかな」という人が増えていきます。」

川原先生(東京都立大学 教授)

「今のお話を聞いて思ったのですが、ここ(高尾山ふもと公園と周辺)での宝物は清掃活動なんじゃないかと思っていて、スポーツごみ拾いなど ”掃除を楽しく” というのが、定期的に顔を合わせる機会にもなる。そうやっていいコミュニティができるんじゃないか、と。実際、“清掃1万人プロジェクト” とか、これからやるならどうでしょうか?」

佐藤留美さん(NPO法人Birth)

「“水辺の日にみんなでクリーンアップをやって、そのあと乾杯する” みたいな形にすると、とても楽しそうですよね。私自身、家の前の川(北川)で定期的に川に入ってゴミ拾いをするんですけど、ものすごく面白いですよ。最近は全国的にもクリーンアップイベントの流行を感じます。」

男性A(地元参加者)

「八王子に住んでいて、清掃活動にも参加しています。その経験から “地域を知る” きっかけになると思いまして。それで “1万人清掃プロジェクト” というのを私がアイデアとして出したんです。仙台の “広瀬川1万人プロジェクト” という事例を友人に聞いたので、ぜひ参考にできないかなと思って。広瀬川の取り組み、詳しく知りたいです。」

佐藤留美さん(NPO法人Birth)

「広瀬川は市民にとても愛されている川なんです。でも地元の方が遊んでるかというと、“芋煮の時期” 以外はそうでもなかったりする。そこで “もっと身近に楽しもう” ということで、“妄想プロジェクト” として “川をどう使いこなす?” というアイデアコンペを開いたんです。

小学生からご高齢の方までいろんなアイデアが出て、それを1つ1つ実現していく流れになりました。川のすぐそばに公園があって、その公園スタッフが受け止め役となっています。最近は川の飛び石を並べて渡る試みをやったりして。こういう “妄想コンペ” のような形でアイデアを募ると、“やってみたい” 人が見えてきて面白いんですよね。」

――なるほど、妄想コンペはいいアイデアですね。普通にワークショップで「どう使っていこう?」と言うより、アイデアを募って発表してもらう方が、「これやりたい!」という人がはっきり見えてくる。例えば地元の小学校や中学校で妄想コンペをやるなど、そういうことはあり得るでしょうか?

男性B(地元参加者)

「ちょっと正直まだわからないですね。ただ、今の川は整備されて初めて降りられるようになった川なので、子どもたちが自由に遊べるのが一番いいと私は思います。大人が「ここでこう遊んでください」って仕切るより、川があるから子どもたちが “石を投げる” “石を転がす” といった自由な遊びを自然にする。そういう環境を “用意してあげる” のが、こういう取り組みの大事なところじゃないでしょうか。」

――まさにそうですね。頑張りすぎて “大人が全部整備してしまう” のではなく、子どもが自分たちで遊ぶ環境を用意するというのは、昔からある“冒険遊び”にも通じます。ここでちょっと三島さんにもお聞きしたいのですが、さっき子どもたちが “自分から水辺に行きたくなっちゃう” という話がありましたけど、あれは狙い通りでしょうか?

三島さん(株式会社フォルク)

「そうですね。僕は10年ちょっと前に大学のプログラムでスイスに半年ほど住んだことがあるんですが、あちらはプールよりも川や湖、池などの自然の水辺で泳ぐのが普通なんですね。だから、みんなでそれを大事にしつつも “使い倒す” という感覚があります。今回の案内川も、そこまで意図してスタートしたわけじゃないかもしれないけれど、結果的に “石を並べて飛び石にする” とか、子どもや大人が自由に形を変えて使う流れが自然に生まれているのは、とてもいい循環だと感じています。

階段ベンチも、子どもが遊んでいる間に大人がそこに座ってリフレッシュできるように、という想いがあって。スイスで公園を見たときに “大人も楽しめる小さな公園” がたくさんあったのが印象的だったんです。

だからここ(高尾山ふもと公園)も、大人自身が気持ちよく過ごせて、子どもも自由に遊べる場所になってほしい。ときどき “石飛ばし大会” などちょっとしたイベントを誰かがやってくれると、さらに面白くなるかもしれないですね。」

――今日は短い時間でしたが、多くのご意見が出てきて、水辺だけでも5、6種類のアイデアが挙がったというのは、やはりここ(高尾山ふもと公園)のポテンシャルの高さではないかと感じています。このイラスト(会場に貼られた大きな絵)もすごくいいですよね。普通なら図面しかないところを、イラストにするとイメージが広がります。

皆さん、長時間にわたりご参加いただきありがとうございました。付箋に書いたアイデアなども、懇親会で引き続きお話しできたらと思います。」

イベントまとめ

高尾山ふもと公園は、小規模ながら自然・観光・地域コミュニティが重なり合う重要スポットです。今回のトークイベントでは、登壇者それぞれが専門的な知見や経験を持ち寄り、公園が持つ多面的な可能性を示しました。

クロストーク・質疑応答では

- スポーツとゴミ拾いを組み合わせたイベント

- 大学と組んだアートプロジェクトやモニターツアー

- 地元の子ども向け水辺教育プログラム

- 川沿いの安全マナーを楽しみながら学ぶ仕組みづくり

など活発な案が出されました。

行政だけでなく、市民やNPO、大学、企業など多様な主体が関わることで、公園づくりはゴールではなく “スタート” となります。川のそばで自然を満喫しながら、地元に根差したイベントやコミュニティが生まれていく未来像に、多くの参加者が期待を寄せていました。

イベント概要

- イベント名:高尾山ふもと公園の育て方 をみんなで考えるトークイベント

- 日時:2025年2月23日

- 場所:タカオネ 多目的ホール(高尾山口駅徒歩1分)

- プログラム:

- 公園現地案内

- トークイベント(登壇者プレゼン+クロストーク)

- 懇親会(自由交流)

- 登壇者(敬称略):

- 田口(八王子市まちなみ整備部 公園課長)

- 大木(八王子市まちなみ整備部 公園課)

- 川原 晋(東京都立大学 教授)

- 二井 昭佳(国士舘大学 教授)

- 三島 由樹(株式会社フォルク 代表取締役 / ランドスケープデザイナー)

- 佐藤 留美(NPO法人Birth 事務局長)

- 関 宏光(一般社団法人 都市環境研究所 / ファシリテーター)

おわりに

「高尾山ふもと公園の育て方をみんなで考えるトークイベント」は、公園の価値を再確認し、新たな活用アイデアを共有し合う貴重な機会となりました。今後も、八王子市では市民や専門家の声を取り入れながら、より魅力的な公園づくりを進めていくとのこと。「こんなことをやってみたい」「一緒に盛り上げたい」という方は、ぜひ市や関連NPOに声をかけてみてはいかがでしょうか。

あなたのアイデアから、新しい高尾山ふもと公園の物語が始まるかもしれません。高尾山口駅に降り立った際は、ぜひ公園にも足を運んで、その空気を感じてみてください!