弘法大師伝説の現代的意義 – 文化遺産、観光資源から精神的支柱まで

7.1 文化遺産としての価値

弘法大師伝説は、約1200年にわたって日本人の精神文化や生活文化の中で育まれてきた貴重な文化遺産です。その文化遺産としての価値は、以下のような側面から考えることができます。

無形文化遺産としての弘法大師伝説

弘法大師伝説は、ユネスコが定義する「無形文化遺産」の典型的な例と言えます。無形文化遺産とは、「口承による伝統および表現、芸能、社会的慣習、儀式および祭礼行事、自然および万物に関する知識および慣習、伝統工芸技術」などを指し、世代から世代へと伝承される生きた文化遺産です。

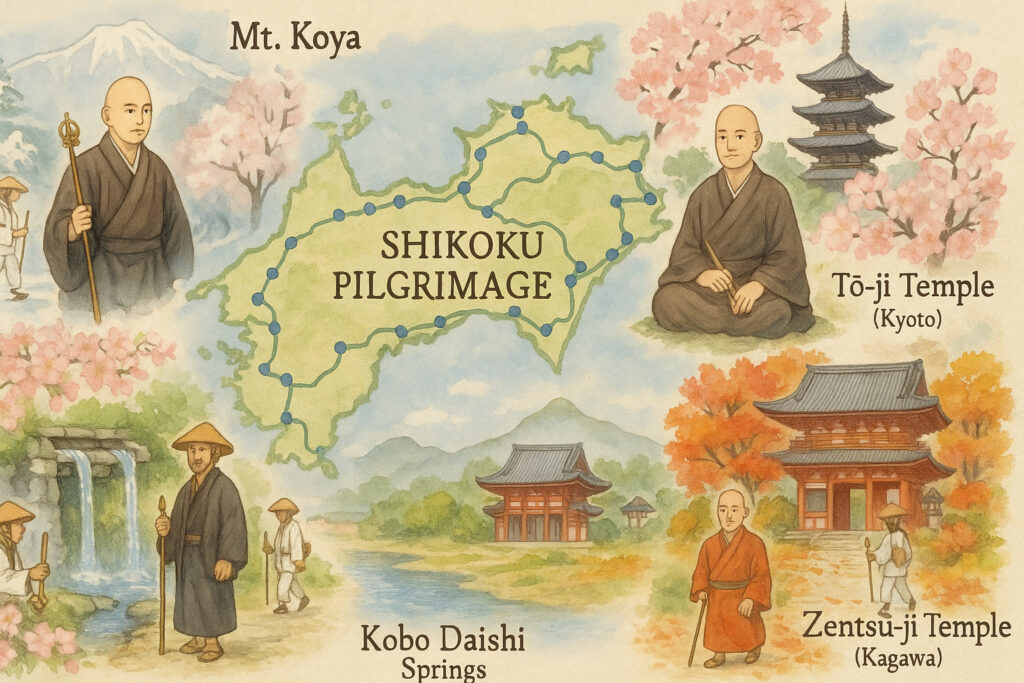

弘法大師伝説は、口承伝承として語り継がれてきた物語であるとともに、四国遍路などの宗教的実践、弘法市などの祭礼行事、弘法水の利用や保全などの自然に関する知識と慣習を含む複合的な文化現象です。これらは地域社会のアイデンティティの形成に寄与し、文化的多様性と人類の創造性を示す貴重な遺産となっています。

実際に、四国遍路は「四国八十八箇所霊場と遍路道」として日本遺産に認定されており、さらに世界遺産登録を目指す動きもあります。これは、弘法大師伝説を核とした文化的景観や習俗が、国際的にも価値ある文化遺産として認識されつつあることを示しています。

地域の歴史と記憶の保存

弘法大師伝説は、各地域の歴史や記憶を保存する「文化的記憶装置」としての役割も果たしています。例えば、ある地域の弘法井戸の伝説は、その地域の水利用の歴史や、旱魃などの自然災害との闘いの記憶を伝えています。また、弘法大師が開創したとされる寺院の伝説は、その地域の宗教文化の発展や、寺院を中心とした社会構造の歴史を物語っています。

これらの伝説は、文字による記録が少なかった時代の地域史を口承で伝える役割を果たしてきました。現代においても、地域の歴史編纂や文化財保護の文脈で、弘法大師伝説は重要な資料として活用されています。

例えば、千葉県館山市では「館山の弘法伝説」として市内の弘法大師伝説を体系的に調査・記録し、地域の文化遺産として保存・活用する取り組みが行われています。このような活動は、地域の歴史と記憶を次世代に継承するとともに、地域住民の郷土への愛着や誇りを育む効果も持っています。

日本文化の多様性と重層性の表現

弘法大師伝説は、日本文化の多様性と重層性を表現する文化遺産でもあります。全国各地に存在する弘法大師伝説は、それぞれの地域の風土や文化、歴史的背景を反映した独自の特色を持っています。例えば、農耕地帯では農業技術や水利に関する伝説が多く、漁村では海の安全や豊漁に関する伝説が多いなど、地域の生業や自然環境との関わりが伝説に反映されています。

また、弘法大師伝説には、古代からの自然信仰や民間信仰、仏教や神道などの宗教文化、さらには近代以降の観光文化や地域振興の要素まで、様々な時代の文化的要素が重層的に積み重なっています。これは、日本文化が外来の要素を柔軟に取り入れながらも、独自の発展を遂げてきた歴史的過程を映し出しています。

このような文化的多様性と重層性は、グローバル化が進む現代において、文化的アイデンティティの源泉として、また異文化理解の手がかりとして、新たな価値を持つようになっています。

生きた文化遺産としての継承と創造

弘法大師伝説の文化遺産としての最大の特徴は、それが「生きた遺産」として現代にも継承され、新たな創造を生み出し続けていることでしょう。多くの文化遺産が過去の遺物として博物館や文献の中に保存されるのに対し、弘法大師伝説は現代の人々の生活や信仰、文化活動の中で生き続けています。

例えば、四国遍路は現代でも年間10万人以上の人々が歩く生きた巡礼路であり、各地の弘法水は今も多くの人々に利用され、大切に守られています。また、弘法市や弘法縁日などの伝統行事も、時代に合わせて形を変えながら継続されています。

さらに、弘法大師伝説は現代の文学、芸術、観光、教育など様々な分野で新たな創造の源泉となっています。小説や映画の題材となったり、アートプロジェクトのインスピレーションとなったり、環境教育や平和教育の教材となったりと、その創造的活用は多岐にわたります。

このように、弘法大師伝説は単なる過去の遺物ではなく、現代に生き、未来に向けて新たな価値を創造し続ける「生きた文化遺産」なのです。その継承と創造のプロセスこそが、文化遺産としての本質的価値と言えるでしょう。

7.2 観光資源としての活用

弘法大師伝説は、日本各地で観光資源として活用されています。特に近年は、文化観光やスピリチュアル・ツーリズムの高まりとともに、弘法大師ゆかりの地を訪れる観光客が増加しています。

四国遍路と巡礼ツーリズム

四国遍路は、弘法大師信仰を基盤とした日本を代表する巡礼路であり、国内外から多くの巡礼者・観光客を集めています。近年は、従来の宗教的動機による巡礼だけでなく、文化体験や自己探求、健康増進などを目的とした多様な参加者が増えています。

四国の各県や市町村は、遍路道の整備や案内標識の設置、休憩所の充実など、遍路者の受け入れ環境の向上に取り組んでいます。また、「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録を目指す動きもあり、国際的な観光資源としての価値が高まっています。

四国遍路の経済効果は年間数百億円とも言われ、地域経済に大きく貢献しています。特に、遍路宿や土産物店、飲食店などの観光関連産業は、遍路者によって支えられています。また、過疎地域においても、遍路道沿いには「お接待」の文化が残り、地域コミュニティの活性化にもつながっています。

近年は、四国遍路の国際化も進んでおり、外国人遍路者向けの多言語案内や、文化的背景の異なる参加者への対応なども課題となっています。また、「歩き遍路」の伝統を守りながらも、バスツアーや一部区間のみの参加など、多様な参加形態を受け入れる柔軟性も求められています。

弘法大師ゆかりの地を巡る観光ルート

四国遍路以外にも、全国各地で弘法大師ゆかりの地を巡る観光ルートが設定されています。例えば、高野山と京都東寺を結ぶ「紀伊山地の霊場と参詣道」は世界遺産に登録されており、国内外から多くの観光客を集めています。

また、地域レベルでも、「弘法の水めぐり」「弘法大師の足跡を訪ねて」などのテーマ性を持った観光ルートが各地で設定されています。これらは、単なる名所旧跡めぐりではなく、弘法大師の生涯や教え、伝説などの文化的背景を学びながら巡る文化観光の要素が強いのが特徴です。

例えば、千葉県館山市では「館山の弘法伝説めぐり」というルートが設定され、市内に点在する弘法井戸や弘法足跡などを巡るツアーが実施されています。また、和歌山県では「高野七口」と呼ばれる高野山への古道を巡るトレッキングコースが整備され、弘法大師の足跡を辿る体験型観光として人気を集めています。

これらの観光ルートは、地域の歴史や文化を深く知る機会を提供するとともに、観光客の滞在時間の延長や周遊性の向上にもつながり、地域経済への波及効果も期待されています。

弘法水と名水ツーリズム

全国各地に存在する「弘法水」は、名水ツーリズムの重要な資源となっています。環境省の「名水百選」や各自治体の「名水」認定には、弘法大師にまつわる水源が多く含まれており、これらを巡る観光も盛んです。

弘法水を訪れる観光客の多くは、実際に水を汲んで持ち帰ります。そのため、駐車場や休憩所、汲み場の整備など、受け入れ環境の充実が図られています。また、弘法水の水質や効能、伝説などを紹介する案内板の設置や、地元の特産品を販売する売店の併設なども行われています。

例えば、香川県善通寺市の「杖の水」は、弘法大師の生誕地にある名水として知られ、多くの観光客が訪れています。ここでは、水汲み場の整備だけでなく、周辺の弘法大師ゆかりの史跡を巡るルートの設定や、水にちなんだ特産品の開発なども行われています。

弘法水を活用した観光振興は、水源の保全と利用のバランスが課題となることもあります。観光客の増加による水質悪化や周辺環境への影響を防ぐため、利用ルールの設定や環境教育の実施、地域住民による保全活動の強化などの取り組みも行われています。

弘法大師関連の祭りやイベント

弘法大師にちなんだ祭りやイベントも、重要な観光資源となっています。特に、弘法大師の月命日である毎月21日に開かれる「弘法市」(弘法さん)は、京都の東寺をはじめ全国各地で行われ、多くの観光客を集めています。

東寺の弘法市は、毎月21日に境内とその周辺で開かれる日本最大級の骨董市として知られ、国内外から多くの観光客が訪れます。また、高野山では毎年3月21日に「弘法大師御影供」が行われ、弘法大師の命日を偲ぶ法要や様々な行事が執り行われます。

地域レベルでも、弘法大師にちなんだ祭りやイベントが各地で開催されています。例えば、香川県善通寺市では「空海生誕祭」が毎年6月に開催され、弘法大師の生誕を祝う様々な行事が行われます。また、四国各地では「お砂踏み」と呼ばれる、高野山の砂を踏むことで参拝の功徳を得るという行事も行われています。

これらの祭りやイベントは、地域の伝統文化の継承と観光振興を両立させる取り組みとして注目されています。特に、地域住民の参加と主体性を重視しながらも、観光客にとって魅力的な体験を提供するバランスが重要とされています。

弘法大師伝説を活用した観光振興は、単なる経済効果だけでなく、地域の文化遺産の保存と活用、地域アイデンティティの強化、国際交流の促進など、多面的な意義を持っています。今後も、伝統の継承と革新のバランスを取りながら、持続可能な観光資源としての活用が期待されています。

7.3 現代社会における精神的・教育的意義

弘法大師伝説は、現代社会においても重要な精神的・教育的意義を持っています。特に、価値観の多様化やグローバル化が進む現代において、弘法大師の生き方や教え、伝説に込められた知恵は、新たな視点から再評価されています。

環境倫理と自然との共生

弘法大師伝説、特に水にまつわる伝説には、自然を敬い、共生する姿勢が表れています。弘法水を大切に守り、感謝して利用するという伝統は、現代の環境倫理や持続可能な開発の理念と共鳴するものです。

実際に、多くの弘法水は地域住民によって何世紀にもわたって保全されてきました。その背景には、水源を単なる資源としてではなく、弘法大師の恵みとして敬う心があります。このような自然に対する畏敬の念と共生の知恵は、環境問題が深刻化する現代において、改めて注目される価値を持っています。

例えば、学校教育の場では、地域の弘法水を題材にした環境学習が行われています。水源の保全活動に参加したり、水質調査を行ったりする中で、子どもたちは自然環境の大切さと、それを守ってきた地域の伝統や知恵を学びます。また、大学や研究機関では、弘法水の保全システムを現代の水資源管理に応用する研究も行われています。

このように、弘法大師伝説は環境倫理の観点から再評価され、持続可能な社会の構築に向けた精神的基盤として機能しています。

地域コミュニティの絆と相互扶助

弘法大師伝説には、地域コミュニティの絆や相互扶助の精神も表れています。特に、四国遍路における「お接待」の文化は、見返りを求めない純粋な施しの精神を表すものとして知られています。

現代社会では、都市化や核家族化、デジタル化などにより、地域コミュニティの絆が弱まりつつあると言われています。そのような中で、弘法大師伝説を核とした地域の祭りや行事、保全活動などは、世代を超えた交流や協力の場となり、コミュニティの再生に寄与しています。

例えば、弘法水の清掃活動や弘法市の運営などには、地域の老若男女が参加し、協力して伝統を守っています。また、四国遍路道沿いの地域では、「お接待」の文化が今も生きており、地域住民が遍路者をもてなす中で、地域の絆が確認され、強化されています。

このような相互扶助の精神は、災害時の共助や地域福祉の基盤ともなっています。例えば、東日本大震災後の被災地支援活動の中で、四国の「お接待」の精神が注目され、被災者と支援者の関係性のモデルとして参照されました。

多文化共生と寛容の精神

弘法大師空海は、唐に留学して異文化を学び、帰国後はその知識を日本の文化や社会に融合させた国際人でした。また、真言密教の教えには、多様な価値観を認め、調和させる寛容の精神が含まれています。

このような弘法大師の生き方や思想は、グローバル化が進み、多文化共生が課題となる現代社会において、重要な示唆を与えるものです。特に、異なる文化や宗教を尊重しながらも、自らのアイデンティティを保持するバランス感覚は、現代の国際理解教育や多文化共生の理念と共鳴します。

例えば、四国遍路には近年、様々な国籍や宗教的背景を持つ人々が参加するようになっています。彼らは必ずしも仏教徒ではなくても、弘法大師の足跡を辿る旅を通じて、日本文化への理解を深めるとともに、自己の内面と向き合う機会を得ています。このような異文化間の対話と相互理解の場としての機能も、弘法大師伝説の現代的意義の一つと言えるでしょう。

また、教育の場では、弘法大師の国際的な活動や、様々な知識を統合した学問観を題材にした国際理解教育や総合学習が行われています。これらを通じて、子どもたちは文化的多様性を尊重する態度や、異なる分野の知識を結びつける統合的思考力を育んでいます。

生涯学習と自己実現

弘法大師空海は、生涯にわたって学び続け、様々な分野で才能を発揮した人物でした。このような生き方は、現代の生涯学習や自己実現の理念と重なるものです。

特に、四国遍路は「人生の学び直し」や「自己との対話」の場として、中高年を中心に人気を集めています。定年退職後や人生の転機に遍路を歩く人々は、弘法大師の足跡を辿りながら、自らの人生を振り返り、新たな目標や生きがいを見つける機会としています。

また、弘法大師の多才な側面(宗教家、書家、詩人、学者、教育者、土木技術者など)は、現代の「生涯学習」や「リカレント教育」のモデルとしても注目されています。一つの専門分野に閉じこもらず、様々な知識や技能を統合的に学び、社会に貢献するという生き方は、変化の激しい現代社会において求められる姿勢と言えるでしょう。

教育の場では、弘法大師の生涯や学問観を題材にしたキャリア教育や総合学習が行われています。これらを通じて、子どもたちは自らの可能性を広げ、生涯にわたって学び続ける態度を育んでいます。

このように、弘法大師伝説は現代社会においても、環境倫理、地域コミュニティの絆、多文化共生、生涯学習など、様々な観点から重要な精神的・教育的意義を持っています。それは単なる過去の遺産ではなく、現代の課題に応える知恵と示唆に満ちた「生きた伝統」なのです。

7.4 現代の創作・表現における弘法大師

弘法大師は現代の創作・表現においても重要なモチーフとなっており、文学、芸術、メディア、ポップカルチャーなど様々な分野で取り上げられています。

文学作品における弘法大師

現代文学において、弘法大師は歴史小説や宗教小説の主人公として、また現代を舞台にした作品においても重要なモチーフとして登場します。

司馬遼太郎の『空海の風景』は、弘法大師空海の生涯と思想を描いた評伝的小説として知られています。司馬は空海を「日本人の理想像」として描き、その国際性や多才さ、民衆への眼差しを現代に通じる普遍的価値として提示しました。

瀬戸内寂聴の『白道』は、空海の生涯を女性作家の視点から描いた歴史小説です。特に、空海の内面的葛藤や人間関係に焦点を当て、宗教家としてだけでなく、一人の人間としての空海像を浮かび上がらせています。

また、五木寛之の『風の王国』シリーズや、浅田次郎の『お遍路』など、四国遍路を舞台にした現代小説も多く、これらの作品では弘法大師信仰が現代人の心の救いや自己発見のきっかけとなる様子が描かれています。

さらに、児童文学や絵本の分野でも、弘法大師の生涯や伝説を題材にした作品が数多く出版されています。これらは子どもたちに日本の伝統文化や歴史を伝えるとともに、弘法大師の生き方から学ぶ教育的意図も含んでいます。

芸術表現における弘法大師

美術、音楽、舞台芸術など、様々な芸術分野でも弘法大師は重要なモチーフとなっています。

現代美術では、弘法大師の書や芸術観に影響を受けた作品が創作されています。例えば、前衛書道家の井上有一は、弘法大師の書の精神性を現代的に解釈した作品を多く残しています。また、現代アートの分野では、四国遍路をテーマにしたインスタレーションやパフォーマンスアートなども制作されています。

音楽の分野では、弘法大師の生涯や思想をテーマにした交響曲や合唱曲が作曲されています。また、四国遍路の体験を音楽で表現した作品や、真言密教の声明(しょうみょう)を現代音楽に取り入れた実験的な作品なども創作されています。

舞台芸術では、弘法大師の生涯を描いた演劇やミュージカル、バレエなどが上演されています。特に、地域の文化施設や学校などでは、地元の弘法大師伝説を題材にした創作劇が上演されることも多く、地域文化の継承と創造の場となっています。

メディアとポップカルチャーにおける弘法大師

テレビ、映画、マンガ、ゲームなどのメディアやポップカルチャーにおいても、弘法大師は様々な形で取り上げられています。

NHK大河ドラマ『空海』(1984年)は、弘法大師の生涯を描いた代表的な作品で、多くの視聴者に弘法大師の人物像や思想を伝えました。また、ドキュメンタリー番組でも、四国遍路や弘法大師ゆかりの地を取り上げたものが多く制作されています。

映画では、市川崑監督の『東寺』(1995年)が、弘法大師が開いた東寺を舞台に、現代人と歴史の交差を描いた作品として知られています。また、四国遍路を題材にしたロードムービーも複数制作されています。

マンガやアニメの分野では、歴史マンガの中で弘法大師が登場するほか、『おへんろ。』(サトウナンキ)のように四国遍路を題材にした作品も人気を集めています。また、『聖☆おにいさん』(中村光)のような仏教の開祖たちを現代に置き換えたコメディ作品の中にも、弘法大師がゲスト出演することがあります。

ゲームやアプリの分野では、四国遍路を疑似体験できるゲームや、弘法水を探索するアプリなど、弘法大師伝説を現代的なメディアで体験できるコンテンツが開発されています。

デジタル時代における弘法大師伝説の伝播

インターネットやSNSの普及により、弘法大師伝説の伝播形態も変化しています。

ウェブサイトやブログでは、四国遍路の体験記や弘法水巡りのレポートなどが多数公開されており、個人の体験が直接共有される場となっています。また、YouTubeなどの動画サイトでは、弘法大師ゆかりの地を訪ねる旅動画や、弘法大師の生涯や教えを解説する教育動画なども公開されています。

SNSでは、「#弘法大師」「#四国遍路」「#弘法水」などのハッシュタグを使った投稿が日々行われており、リアルタイムで弘法大師伝説に関する情報や体験が共有されています。特に、Instagram(インスタグラム)では、弘法水や四国遍路の風景写真が多く投稿され、視覚的なイメージの共有が行われています。

また、クラウドファンディングなどを活用して、弘法大師伝説に関する書籍出版やドキュメンタリー制作、文化財保存活動などが行われるケースも増えています。これにより、従来の出版社やメディア企業を介さない、草の根的な創作・表現活動が可能になっています。

さらに、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用して、四国遍路を仮想体験できるコンテンツや、弘法大師ゆかりの史跡を拡張現実で解説するアプリなども開発されています。これらの新技術は、弘法大師伝説を時間的・空間的制約を超えて体験する可能性を広げています。

このように、弘法大師は現代の創作・表現においても重要なモチーフとなり、様々なメディアやジャンルを通じて新たな解釈や表現が生み出され続けています。それは、1200年の時を超えて、弘法大師伝説が現代人の想像力と創造性を刺激し続けている証と言えるでしょう。

7.5 弘法大師伝説が語りかけるもの

弘法大師伝説は、単なる歴史上の人物に関する物語ではなく、日本人の精神性や価値観、自然観を映し出す鏡でもあります。伝説の中に見られる主な教訓や価値観を整理してみましょう。

自然との共生と感謝

弘法水伝説に代表されるように、弘法大師伝説の多くは自然の恵みへの感謝と共生の精神を説いています。水源を掘り当て、人々の渇きを癒した弘法大師の姿は、自然の恵みを大切にし、感謝して利用する日本人の伝統的な自然観を象徴しています。

現代の環境問題や資源の枯渇が懸念される時代において、この「自然との共生」の精神は改めて重要な価値を持っています。弘法大師伝説は、持続可能な社会の構築に向けた精神的基盤を提供してくれるのです。

利他の精神と社会貢献

弘法大師は、自らの悟りだけでなく、常に民衆の苦しみに寄り添い、実践的な社会貢献を行った人物として描かれています。満濃池の改修や、庶民教育のための綜芸種智院の設立など、弘法大師の事績は「利他」の精神に貫かれています。

四国遍路における「お接待」の文化も、この利他の精神を体現するものです。見返りを求めない純粋な施しの心は、競争と効率が重視される現代社会において、人間関係の本質を問い直す契機となります。

多様性の尊重と文化的融合

弘法大師空海は、唐に留学して異文化を学び、帰国後はその知識を日本の文化や社会に融合させた国際人でした。また、真言密教の教えには、多様な価値観を認め、調和させる寛容の精神が含まれています。

グローバル化が進み、多文化共生が課題となる現代社会において、この「多様性の尊重と文化的融合」の姿勢は重要な示唆を与えるものです。異なる文化や宗教を尊重しながらも、自らのアイデンティティを保持するバランス感覚は、現代の国際理解や多文化共生の理念と共鳴します。

生涯学習と自己実現

弘法大師空海は、生涯にわたって学び続け、宗教家、書家、詩人、学者、教育者、土木技術者など、様々な分野で才能を発揮した人物でした。このような生き方は、現代の生涯学習や自己実現の理念と重なるものです。

一つの専門分野に閉じこもらず、様々な知識や技能を統合的に学び、社会に貢献するという生き方は、変化の激しい現代社会において求められる姿勢と言えるでしょう。弘法大師の多才な生き方は、私たちに「学びに終わりはない」ことを教えてくれます。

7.6 伝説と現実の狭間で

弘法大師伝説を理解する上で重要なのは、史実と伝説の関係性です。弘法大師伝説の多くは史実を基盤としながらも、時代とともに脚色や誇張が加えられ、時には全く新しい物語が創作されてきました。この「伝説と現実の狭間」にこそ、弘法大師伝説の本質があると言えるでしょう。

理想化された弘法大師像

伝説の中の弘法大師は、しばしば超人的な能力を持つ理想的な聖者として描かれます。両手に筆を持って同時に二つの文字を書いたり、一晩で満濃池を完成させたりといった伝説は、明らかに現実を超えた脚色です。

しかし、このような理想化は単なる誇張ではなく、人々の願いや理想を投影した「集合的想像力」の表れと見ることができます。弘法大師伝説は、人々が求める理想の姿を体現する「文化的英雄」を創り出す過程でもあったのです。

民衆の願いと信仰

弘法大師伝説の多くは、民衆の切実な願いと結びついています。水不足に悩む地域での弘法水伝説、病気治癒を願う人々の間での霊験譚、豊作を祈る農民の間での農業技術伝授の伝説など、伝説は人々の願いを反映しています。

これらの伝説は、単なる空想ではなく、人々の生活の中で実際に機能してきた「生きた信仰」の表れです。弘法大師を信じることで人々は希望を持ち、困難に立ち向かう力を得てきました。その意味で、伝説は「心理的真実」を含んでいると言えるでしょう。

地域アイデンティティの形成

弘法大師伝説は、各地域のアイデンティティ形成にも重要な役割を果たしてきました。「この井戸は弘法大師が掘った」「この寺は弘法大師が開創した」といった伝説は、地域の歴史や文化に権威と深みを与え、住民の誇りとなってきました。

このような地域アイデンティティの形成は、現代においても地域振興や文化継承の文脈で重要な意味を持っています。弘法大師伝説を核とした地域の祭りや行事、保全活動などは、世代を超えた交流や協力の場となり、コミュニティの再生に寄与しているのです。

7.7 未来に継承される弘法大師伝説

弘法大師伝説は約1200年の歴史を持ちますが、それは単なる過去の遺物ではなく、現在も生き続け、未来に向けて新たな展開を見せている「生きた文化遺産」です。最後に、弘法大師伝説の未来への継承と発展について考えてみましょう。

デジタル時代の弘法大師伝説

インターネットやSNSの普及により、弘法大師伝説の伝播形態も変化しています。ウェブサイトやブログでの四国遍路体験記、YouTubeでの弘法大師ゆかりの地を訪ねる動画、Instagramでの弘法水の写真投稿など、デジタルメディアを通じて弘法大師伝説は新たな形で共有されています。

また、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用して、四国遍路を仮想体験できるコンテンツや、弘法大師ゆかりの史跡を拡張現実で解説するアプリなども開発されています。これらの新技術は、弘法大師伝説を時間的・空間的制約を超えて体験する可能性を広げています。

このようなデジタル化は、弘法大師伝説の保存と継承にも貢献しています。デジタルアーカイブによって、古文書や文化財、口承伝承などが記録・保存され、研究や教育に活用されているのです。

グローバル化する弘法大師信仰

弘法大師信仰は、従来は日本国内を中心としたものでしたが、近年ではグローバルな広がりを見せています。特に、四国遍路には海外からの巡礼者が増加しており、異なる文化的・宗教的背景を持つ人々が弘法大師の足跡を辿っています。

また、海外の大学や研究機関でも、弘法大師や真言密教に関する研究が行われ、国際的な学術交流が進んでいます。弘法大師の思想や実践は、仏教研究だけでなく、比較宗教学、文化人類学、環境倫理学など様々な分野から注目されているのです。

このようなグローバル化は、弘法大師伝説に新たな解釈や意味をもたらす可能性を秘めています。異なる文化的視点からの再評価を通じて、弘法大師伝説はさらに豊かな文化遺産として発展していくでしょう。

持続可能な社会と弘法大師の知恵

環境問題や資源枯渇、格差拡大など、現代社会は様々な課題に直面しています。そのような中で、弘法大師の思想や実践、伝説に込められた知恵は、持続可能な社会の構築に向けた示唆を与えてくれます。

例えば、弘法水伝説に見られる自然との共生の精神は、環境保全や資源の持続可能な利用の指針となります。また、四国遍路の「お接待」に表れる相互扶助の精神は、格差社会における新たな社会連帯の可能性を示唆しています。

弘法大師の「綜芸種智」(様々な学問や技芸を総合的に学ぶこと)の理念は、専門分化が進む現代において、分野を超えた統合的思考の重要性を教えてくれます。このような弘法大師の知恵は、未来社会のデザインにおいても重要な視点となるでしょう。

7.8 弘法大師伝説との対話を続けるために

弘法大師伝説は、過去から現在、そして未来へと続く「生きた対話」の場です。最後に、読者の皆さんが弘法大師伝説との対話を続けるためのいくつかの提案をさせていただきます。

実際に訪れ、体験する

弘法大師伝説を真に理解するためには、実際に弘法大師ゆかりの地を訪れ、その空気を感じることが何よりも大切です。高野山や東寺、四国遍路、各地の弘法水など、弘法大師の足跡を辿る旅は、単なる観光ではなく、歴史や文化、信仰との深い対話の機会となるでしょう。

特に四国遍路は、弘法大師の足跡を辿りながら自己と向き合う貴重な体験です。全行程を一度に歩く必要はなく、週末や休暇を利用して少しずつ巡る「区切り打ち」も可能です。また、一部の札所だけを訪れるミニ遍路から始めるのも良いでしょう。

地域の伝説を掘り起こす

弘法大師伝説は全国各地に存在しますが、中には忘れられつつあるものも少なくありません。自分の住む地域や故郷に伝わる弘法大師伝説を調べ、記録することも、伝説との対話の一つの形です。

地域の図書館や博物館、郷土史家、お年寄りへの聞き取りなどを通じて、地元の弘法大師伝説を掘り起こしてみましょう。それは地域の歴史や文化への理解を深めるとともに、失われつつある文化遺産の保存にも貢献します。

現代的視点で再解釈する

弘法大師伝説は、時代とともに新たな解釈や意味を与えられてきました。現代に生きる私たちも、自分自身の視点や問題意識から弘法大師伝説を読み解き、再解釈することができます。

例えば、環境問題に関心がある人は弘法水伝説から環境倫理を、教育に携わる人は弘法大師の教育観から新たな教育理念を、芸術家は弘法大師の芸術観から創作のヒントを得ることができるでしょう。弘法大師伝説は、私たち一人ひとりの問いかけに応じて、様々な答えを返してくれる豊かな文化資源なのです。

創造的に表現し、共有する

弘法大師伝説との対話は、創造的な表現を通じても行うことができます。文学、絵画、音楽、演劇、映像など、様々な形で弘法大師伝説を再解釈し、表現してみましょう。

また、SNSやブログ、動画サイトなどを通じて、自分の弘法大師伝説体験や解釈を共有することも大切です。それは新たな対話の輪を広げ、弘法大師伝説の継承と発展に貢献することになるでしょう。

7.9 おわりに – 時空を超える対話の旅へ

弘法大師空海の生涯と伝説を巡る旅は、1200年の時を超えた壮大な「対話の旅」です。その旅の中で私たちは、日本の歴史や文化の深層に触れるとともに、自分自身の内面とも向き合うことになります。

弘法大師伝説は、単なる過去の遺物ではなく、現在に生き、未来に向けて新たな意味を生み出し続ける「生きた文化遺産」です。それは日本人の精神性や価値観、自然観を映し出す鏡であるとともに、現代社会の課題に応える知恵の宝庫でもあります。

本稿が、読者の皆さんが弘法大師伝説の豊かな世界に触れ、自分自身の「弘法大師との対話」を始めるきっかけとなれば幸いです。弘法大師の足跡を辿る旅は、きっと皆さんに新たな発見と感動をもたらしてくれることでしょう。

「弘法大師と共に歩く」という四国遍路の精神は、私たち現代人にも、人生の旅路における大切な指針を与えてくれます。時空を超えて私たちに語りかける弘法大師の声に、今一度耳を傾けてみませんか。