弘法大師伝説はどのように生まれ、広まったのか? – 歴史的背景と信仰の変遷

5.1 伝説が生まれた歴史的・社会的背景

弘法大師伝説が形成され、広まっていった背景には、平安時代から中世、さらには近世にかけての日本社会の変化と民間信仰の発展があります。

空海の死後、高野山では「入定信仰」が生まれました。これは、弘法大師は死んだのではなく、奥の院で瞑想状態に入り、弥勒菩薩が世に現れる時まで衆生を見守り続けているという信仰です。この信仰は、弘法大師が現世に働きかける存在であるという認識を強め、各地の伝説形成の土壌となりました。

平安時代末期から鎌倉時代にかけて、高野山は真言密教の中心地として繁栄し、多くの修行僧を輩出しました。その中から生まれた「高野聖」と呼ばれる遊行僧たちは、全国を巡りながら弘法大師の教えを広め、各地の民衆と交流しました。彼らは民衆の生活に密着した形で布教活動を行い、弘法大師の霊験譚を語り伝えることで、伝説の形成と伝播に大きな役割を果たしました。

中世から近世にかけての日本社会は、飢饉や疫病、自然災害などの困難に直面することが多く、人々は救いを求めて様々な信仰に頼りました。弘法大師は、その多才な能力と民衆救済の逸話から、困難を解決する救済者として民衆の心に深く根付いていきました。特に、水源の確保や病気の治癒、作物の豊穣など、生活に直結する問題に対する霊験が多く語られるようになりました。

また、江戸時代に入ると、四国遍路が庶民の間にも広まり、弘法大師信仰はさらに全国的な広がりを見せました。遍路道中での体験や伝聞が新たな伝説を生み出し、各地の伝説が交流・融合する機会ともなりました。

さらに、近世の地誌編纂や民間学の発展により、それまで口承で伝えられてきた伝説が文字として記録されるようになったことも、伝説の保存と伝播に寄与しました。

このように、弘法大師伝説は単に宗教的な文脈だけでなく、日本の社会史・文化史・民俗史が複雑に絡み合う中で形成され、発展してきたのです。それは、日本人の精神性や生活文化の中に深く根を下ろし、現代にまで生き続ける豊かな文化遺産となっています。

5.2 弘法大師伝説の形成過程

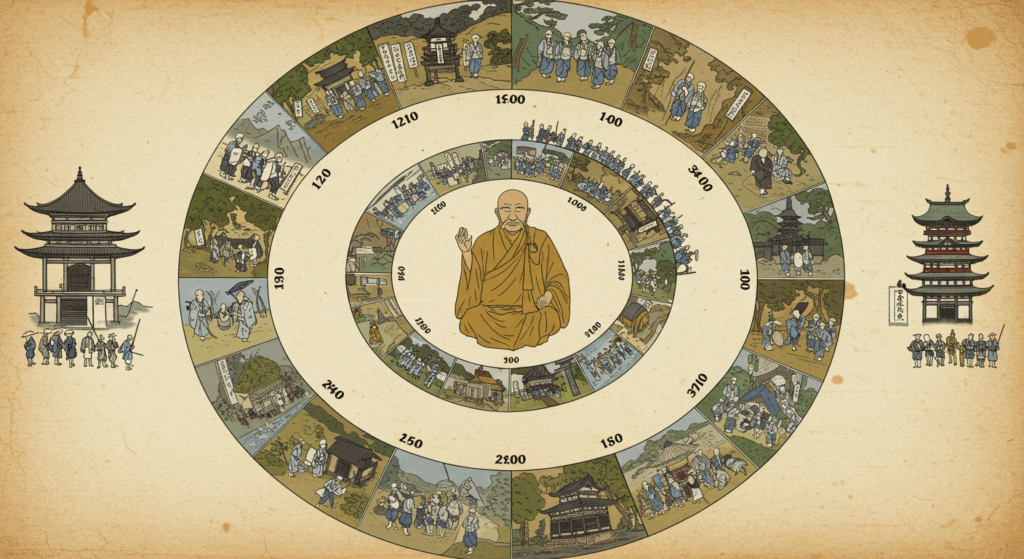

弘法大師伝説は、空海の死後から現代に至るまで、約1200年の歳月をかけて形成・発展してきました。その形成過程は、大きく以下の時代に区分して考えることができます。

平安時代(空海死後~1185年頃)

空海は835年に入定したとされていますが、その死後間もなく、高野山を中心に「入定信仰」が生まれました。これは、弘法大師は死んだのではなく、高野山奥の院で瞑想状態に入り、弥勒菩薩が世に現れる時まで衆生を見守り続けているという信仰です。

この時期の伝説は、主に空海の直弟子や高野山の僧侶たちによって伝えられたもので、比較的史実に近い内容が多かったと考えられます。例えば、空海の学識や書の才能、密教の修法における霊験などが中心でした。

また、空海の伝記として『空海僧都伝』や『続日本後紀』の記述などが編まれ、後の伝説形成の基盤となりました。しかし、この時期はまだ全国的な弘法大師伝説の広がりは限定的で、主に高野山や京都東寺など、空海が実際に活動した場所を中心とした伝承でした。

鎌倉時代(1185年~1333年頃)

鎌倉時代になると、高野山を中心とした真言密教の教線拡大とともに、弘法大師伝説も徐々に全国に広がり始めました。この時期の重要な転機として、1198年に後鳥羽上皇から「弘法大師」の諡号が贈られたことが挙げられます。これにより、空海は正式に「弘法大師」として朝廷からも認められ、その権威が高まりました。

また、この時期には「高野聖」と呼ばれる高野山の修行僧たちが全国を遊行し、弘法大師の教えや伝説を広めました。彼らは各地で布教活動を行うとともに、民衆の生活に密着した形で弘法大師の霊験を説き、信仰を広めていきました。

この時期に編纂された『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』などには、すでに弘法大師の超人的な能力や奇跡に関する説話が収録されており、伝説化が進んでいたことがわかります。

室町時代(1333年~1573年頃)

室町時代になると、弘法大師信仰はさらに民衆の間に浸透し、多様な伝説が生まれました。特に、この時期には四国遍路が庶民の間にも広まり始め、弘法大師と四国各地を結びつける伝説が多く形成されました。

また、この時期には『弘法大師行状記』などの伝記が編纂され、弘法大師の生涯や奇跡に関する体系的な記述が行われました。これらの文献は、後世の弘法大師伝説の基盤となりました。

さらに、室町時代には各地の寺院が弘法大師との関連を主張するようになり、開創伝説や霊験譚が多く生まれました。これは、弘法大師の権威を借りることで寺院の格式を高めようとする意図もあったと考えられます。

江戸時代(1603年~1868年)

江戸時代には、庶民の間に弘法大師信仰が広く定着し、全国各地で多様な伝説が花開きました。特に、四国遍路が庶民の間に広く普及したことで、弘法大師伝説は四国を中心に一層豊かに発展しました。

また、この時期には地誌や名所図会などの出版物が盛んになり、それまで口承で伝えられてきた弘法大師伝説が文字として記録されるようになりました。例えば、『四国遍礼道指南』や各地の『風土記』などには、多くの弘法大師伝説が記録されています。

さらに、江戸時代には弘法大師を題材とした浄瑠璃や歌舞伎なども作られ、大衆文化の中にも弘法大師伝説が取り入れられるようになりました。「弘法筆を選ばず」「弘法も筆の誤り」などのことわざも、この時期に広まったと考えられています。

明治時代以降(1868年~現代)

明治時代の神仏分離令により、一時的に弘法大師信仰は衰退しましたが、大正時代以降、再び復興しました。特に、1915年の弘法大師千百年御遠忌や、1934年の空海1100年御遠忌などの記念行事を通じて、弘法大師信仰は近代的な形で再評価されました。

また、この時期には民俗学や宗教学などの学問的研究も始まり、弘法大師伝説は学術的な観点からも注目されるようになりました。柳田国男や折口信夫などの民俗学者は、弘法大師伝説を日本の民間信仰の重要な要素として研究しました。

現代においては、観光資源としての側面も加わり、各地の弘法大師伝説は地域振興や文化財保護の文脈でも注目されています。また、インターネットなどの新しいメディアを通じて、弘法大師伝説は新たな形で伝播・共有されるようになっています。

このように、弘法大師伝説は約1200年の歴史の中で、時代ごとの社会的・文化的背景を反映しながら形成・発展してきました。それは単なる歴史的事実の伝承ではなく、人々の願いや理想、知恵や教訓を込めた「生きた文化遺産」として、現代にまで息づいているのです。

5.3 伝説と史実の関係性

弘法大師伝説を理解する上で重要なのは、伝説と史実の関係性です。多くの伝説は史実を基盤としながらも、時代とともに脚色や誇張が加えられ、時には全く新しい物語が創作されてきました。ここでは、伝説と史実の関係性について考察します。

史実としての空海の生涯

史実としての空海の生涯は、『続日本後紀』『空海僧都伝』『性霊集』などの同時代または近い時代の文献から、ある程度正確に知ることができます。

空海は774年に讃岐国(現在の香川県)に生まれ、若くして学問に秀でました。18歳で大学に入学しましたが、仏教に傾倒して退学し、各地を遊行しながら修行を続けました。その間に『三教指帰』を著し、仏教・儒教・道教を比較検討する思想的著作を残しています。

804年、遣唐使の一員として中国に渡った空海は、長安で恵果和尚から真言密教の奥義を伝授され、わずか2年足らずで真言密教の法統を継承するという異例の速さで修行を完成させました。

帰国後は高野山を真言密教の根本道場として開き、東寺(教王護国寺)を拠点に活発な宗教活動を展開しました。また、綜芸種智院という日本初の私立学校を設立して庶民教育にも尽力し、讃岐国の満濃池の改修工事を成功させるなど、民衆の生活向上にも貢献したとされています。

835年、空海は高野山で入定したとされています。その後、921年に醍醐天皇から「遍照発揮大師」、1198年に後鳥羽上皇から「弘法大師」の諡号が贈られました。

伝説における脚色と誇張

史実としての空海の生涯は十分に卓越したものでしたが、伝説の中ではさらに脚色や誇張が加えられ、時には超人的な能力を持つ存在として描かれるようになりました。

例えば、空海が実際に関わった満濃池の改修工事は、伝説の中では「一晩で完成させた」「龍神の助けを得た」などと脚色されています。また、空海の優れた書の才能は、伝説の中では「両手に筆を持って同時に二つの文字を書いた」「筆を投げて文字を書いた」などと誇張されています。

さらに、空海が実際に訪れた可能性が低い地域にも多くの伝説が存在することは、伝説が史実から離れて独自の発展を遂げた例と言えるでしょう。例えば、東北地方や北海道には多くの弘法大師伝説がありますが、史実としての空海がこれらの地域を訪れた記録はありません。

伝説形成の背景と意図

弘法大師伝説が形成された背景には、様々な意図や社会的要因がありました。

まず、真言宗の教線拡大という宗教的意図があります。高野聖などの真言宗の僧侶たちは、弘法大師の霊験を説くことで布教活動を行い、真言宗の影響力を広げようとしました。

また、各地の寺院や霊場は、弘法大師との関連を主張することで自らの格式や権威を高めようとしました。例えば、「この寺は弘法大師が開創した」「この仏像は弘法大師の作」などと主張することで、寺院の価値を高める意図がありました。

さらに、民衆の側にも、身近な水源や井戸、道路や橋などを弘法大師と結びつけることで、日常生活に神聖さや意味を見出そうとする心理がありました。特に、水源や農業技術など、生活に直結する重要な要素を弘法大師の恩恵として捉えることで、感謝の念を表すとともに、それらを大切に守り続ける動機づけとなりました。

伝説の中に見る史実の痕跡

多くの弘法大師伝説は脚色や誇張を含んでいますが、その中にも史実の痕跡を見ることができます。

例えば、水にまつわる伝説が多いのは、空海が実際に満濃池の改修など水利事業に関わった史実を反映していると考えられます。また、書道や芸術に関する伝説が多いのは、空海が実際に優れた書家であり、芸術的才能を持っていたことを反映しています。

さらに、弘法大師伝説に見られる民衆救済の側面は、空海が実際に綜芸種智院を設立して庶民教育に尽力したことや、民衆の生活向上に貢献したという史実と結びついています。

このように、弘法大師伝説は単なる空想や創作ではなく、史実を基盤としながらも、人々の願いや理想、時代の要請に応じて発展してきた「生きた伝承」と言えるでしょう。

5.4 弘法大師信仰の広がりと変遷

弘法大師信仰は、空海の死後から現代に至るまで、様々な形で広がり、変遷してきました。ここでは、その広がりと変遷の過程を考察します。

高野山と東寺を中心とした初期の信仰

弘法大師信仰の初期段階は、空海が実際に活動した高野山と東寺(教王護国寺)を中心としたものでした。空海の死後、高野山では「入定信仰」が生まれ、弘法大師は死んだのではなく、奥の院で瞑想状態に入り、弥勒菩薩が世に現れる時まで衆生を見守り続けているという信仰が広まりました。

この時期の信仰は、主に真言宗の僧侶や貴族層を中心としたもので、弘法大師を真言密教の祖師として崇拝する宗教的側面が強かったと考えられます。また、空海の著作や教えを研究し、継承することも重視されていました。

高野聖による全国への伝播

平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「高野聖」と呼ばれる高野山の修行僧たちが全国を遊行し、弘法大師の教えや伝説を広めました。彼らは各地で布教活動を行うとともに、民衆の生活に密着した形で弘法大師の霊験を説き、信仰を広めていきました。

高野聖は、弘法大師の霊験譚を語るだけでなく、病気治癒や雨乞いなどの祈祷も行い、民衆の切実な願いに応える存在として受け入れられました。また、彼らは各地に小さな庵を建て、そこを拠点に周辺地域での布教活動を行いました。これらの庵は後に真言宗の寺院となり、弘法大師信仰の拠点となっていきました。

四国遍路の発展と弘法大師信仰

四国遍路は、四国八十八ヶ所の霊場を巡る巡礼路で、弘法大師信仰と深く結びついています。四国遍路の起源は明確ではありませんが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて徐々に形成され、室町時代から江戸時代にかけて庶民の間にも広く普及したと考えられています。

四国遍路の普及は、弘法大師信仰の全国的な広がりに大きく貢献しました。遍路者は四国各地の弘法大師伝説に触れるとともに、自らの体験や伝聞を持ち帰り、各地に伝えました。また、「同行二人」(弘法大師と共に歩いている)という信仰や、遍路者に対する「お接待」(無償の施し)の文化も、弘法大師信仰の特徴的な表れとなりました。

民間信仰としての弘法大師信仰

時代が下るにつれて、弘法大師信仰は宗教的側面だけでなく、民間信仰としての側面も強くなっていきました。特に、水源や井戸、道路や橋、農業技術など、日常生活に関わる様々な要素が弘法大師と結びつけられるようになりました。

これらの民間信仰は、必ずしも真言宗の教義や儀礼と直接結びついているわけではなく、地域の風土や文化、生活習慣と融合した独自の発展を遂げました。例えば、「弘法水」を汲んで病気を治す、弘法大師の像や絵を家に飾って災厄を除ける、弘法大師の縁日に特定の食べ物を供えるなど、様々な民間習俗が生まれました。

近現代における弘法大師信仰

明治時代の神仏分離令により、一時的に弘法大師信仰は衰退しましたが、大正時代以降、再び復興しました。特に、1915年の弘法大師千百年御遠忌や、1934年の空海1100年御遠忌などの記念行事を通じて、弘法大師信仰は近代的な形で再評価されました。

現代においては、弘法大師信仰は様々な形で継続しています。伝統的な信仰形態としては、高野山参詣や四国遍路、各地の弘法大師縁日などがあります。また、新しい形としては、弘法大師の教えや生き方に学ぶ文化講座や、弘法大師をテーマにした文学・芸術作品の創作、弘法大師ゆかりの地を巡る観光ツアーなどがあります。

さらに、インターネットなどの新しいメディアを通じて、弘法大師伝説や信仰は新たな形で伝播・共有されるようになっています。SNSでの「弘法水巡り」の投稿や、弘法大師関連のウェブサイト・アプリの開発など、現代的な文脈での弘法大師信仰の広がりも見られます。

このように、弘法大師信仰は約1200年の歴史の中で、時代ごとの社会的・文化的背景を反映しながら広がり、変遷してきました。それは単なる宗教的信仰を超えて、日本人の精神文化や生活文化の重要な一部となり、現代にまで生き続けているのです。

5.5 学術的視点からの弘法大師伝説研究

弘法大師伝説は、民俗学、宗教学、歴史学、文化人類学など様々な学問分野から研究されてきました。ここでは、学術的視点からの弘法大師伝説研究の動向と成果について考察します。

民俗学からのアプローチ

民俗学では、弘法大師伝説を日本の民間信仰の重要な要素として研究してきました。特に、柳田国男や折口信夫などの民俗学者は、弘法大師伝説を「神人」(かみひと)信仰の一形態として捉え、その全国的な広がりと地域的な特色を調査・研究しました。

柳田国男は『山の人生』などの著作で、山岳修行者としての弘法大師像と民間伝承の関係について論じています。また、折口信夫は「まれびと」(訪れる神)の概念を用いて、弘法大師伝説における「旅の聖」としての側面を分析しました。

現代の民俗学では、弘法大師伝説を地域社会のアイデンティティ形成や文化創造の過程として研究する傾向があります。例えば、特定の地域における弘法大師伝説の伝承と変容を調査し、それが地域社会にどのような意味や機能を持っているかを分析する研究などが行われています。

宗教学からのアプローチ

宗教学では、弘法大師信仰を日本仏教史の文脈で研究するとともに、聖者信仰や巡礼文化の観点からも分析しています。

真言宗の教学研究では、史実としての空海の思想や実践と、後世の弘法大師信仰の関係性が検討されています。特に、空海の密教思想や即身成仏論が、弘法大師の「入定」信仰にどのように反映されているかなどが研究テーマとなっています。

また、比較宗教学の観点からは、弘法大師信仰を世界各地の聖者信仰と比較する研究も行われています。例えば、キリスト教の聖人信仰やイスラム教のスーフィー聖者信仰との比較研究などがあります。

さらに、四国遍路などの巡礼文化研究では、弘法大師信仰が巡礼という宗教実践にどのように結びついているか、また巡礼者の体験や心理がどのようなものかなどが研究されています。

歴史学からのアプローチ

歴史学では、史料批判の方法を用いて、弘法大師伝説と史実の関係を明らかにする研究が行われています。

中世史研究では、高野山や東寺の文書を分析し、弘法大師信仰の制度化や教団形成の過程を解明する研究が進められています。例えば、高野山における「御影供」(弘法大師の忌日法要)の成立と発展や、弘法大師の伝記編纂の歴史などが研究テーマとなっています。

また、近世史研究では、庶民の間に広まった弘法大師信仰の実態を、寺社参詣記や名所図会、絵馬、道中記などの史料から解明する研究が行われています。特に、四国遍路の発展や、各地の弘法大師縁日の形成過程などが注目されています。

さらに、近現代史研究では、明治以降の宗教政策と弘法大師信仰の変容や、観光資源としての弘法大師伝説の活用などが研究テーマとなっています。

文化人類学からのアプローチ

文化人類学では、フィールドワークの方法を用いて、現代における弘法大師信仰の実践と意味を研究しています。

例えば、四国遍路の現地調査を通じて、現代の遍路者の動機や体験、地域社会との相互作用などを分析する研究があります。また、弘法大師縁日や弘法市などの宗教的・文化的イベントのエスノグラフィー(民族誌)も作成されています。

さらに、グローバル化の文脈での弘法大師信仰の変容も研究テーマとなっています。例えば、外国人遍路者の増加による四国遍路の国際化や、インターネットを通じた弘法大師信仰の新たな形態などが注目されています。

学際的研究の動向

近年では、これらの学問分野を横断した学際的な弘法大師伝説研究も進められています。例えば、GIS(地理情報システム)を用いて弘法大師伝説の地理的分布を分析する研究や、デジタルアーカイブを活用して弘法大師関連の文化財を保存・公開する取り組みなどがあります。

また、弘法大師伝説を無形文化遺産として保護・継承するための研究も行われています。例えば、四国遍路の世界遺産登録を目指す動きの中で、弘法大師伝説の文化的価値を学術的に評価する研究などが進められています。

このように、弘法大師伝説は様々な学問分野から多角的に研究されており、日本の文化や宗教を理解する上での重要な研究テーマとなっています。これらの学術研究は、弘法大師伝説の歴史的・文化的価値を再評価するとともに、現代における新たな意味や可能性を探る試みでもあるのです。