弘法大師伝説の多様性 – 水から技芸まで、全国に伝わる物語の分類

2.1 全国に広まった弘法大師伝説の概要と特徴

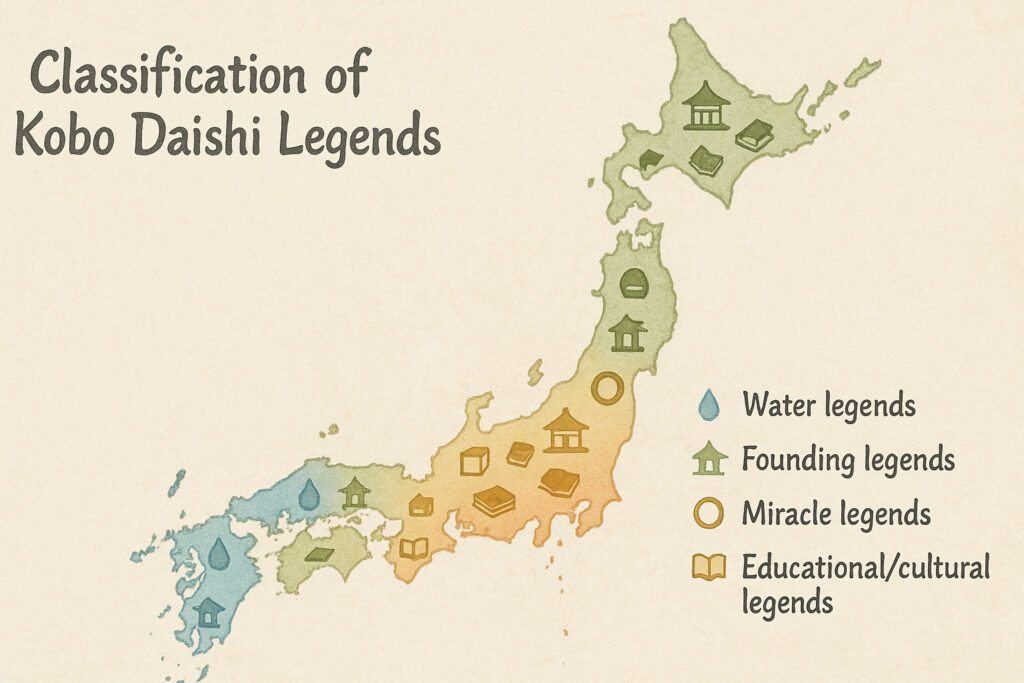

弘法大師空海の死後、その偉大な足跡は人々の記憶に留まり続け、やがて数多くの伝説として日本全国に広まっていきました。現在確認されている弘法大師にまつわる伝説は、全国で数千にも及ぶとされています。北は北海道から南は九州・沖縄まで、空海が実際に訪れた可能性が低い地域にも伝説が存在することは、その影響力の大きさを物語っています。

弘法大師伝説が全国に広まった背景には、いくつかの要因があります。まず、高野聖と呼ばれる高野山の修行僧たちが全国を遊行し、弘法大師の教えや伝説を広めたことが挙げられます。彼らは各地で布教活動を行うとともに、民衆の生活に密着した形で弘法大師の霊験を説き、信仰を広めていきました。

また、弘法大師伝説には、民衆の切実な願いや生活の知恵が反映されているという特徴があります。特に、水源の確保や病気の治癒、災害からの救済など、人々の生活に直結する内容が多いことが、伝説が広く受け入れられた要因の一つと考えられます。

弘法大師伝説に共通する特徴としては、以下のような点が挙げられます:

- 即応性と実用性: 民衆の困りごとに対して、弘法大師が即座に対応し、実用的な解決策を提示する内容が多い

- 地域性と普遍性の共存: 各地域の地形や風土に合わせた固有の伝説がある一方で、水にまつわる伝説など普遍的なパターンも見られる

- 神秘性と親近感の両立: 超自然的な力を示す奇跡譚でありながら、庶民に寄り添う温かみのある人間像が描かれている

- 教訓性: 多くの伝説には、道徳的教訓や生活の知恵が含まれている

これらの特徴により、弘法大師伝説は単なる宗教的な物語を超えて、日本人の精神文化や生活文化の重要な一部となっていったのです。

2.2 水にまつわる伝説

弘法大師伝説の中で最も数多く、また広く知られているのが水にまつわる伝説です。全国各地に存在する「弘法水」「弘法の水」「弘法井戸」などは、弘法大師の霊験によって湧き出したとされる水源で、その数は千を超えるとも言われています。

これらの水源伝説には、いくつかの典型的なパターンがあります。最も代表的なのは、弘法大師が杖で地面を突くと、そこから清らかな水が湧き出したというものです。例えば、香川県善通寺市の「杖の水」は、弘法大師が故郷を訪れた際、村人が水不足に苦しんでいるのを見て、持っていた錫杖で地面を突いたところ、清水が湧き出したという伝説が残っています。

また、渇水に苦しむ村を救うために水源を見つけ出したという伝説も多く見られます。長野県松本市の「弘法清水」は、弘法大師が旅の途中で水に困っている村人を見て、「この場所を掘れば水が出る」と教えたところ、実際に豊かな水脈が見つかったという伝説が伝わっています。

さらに、濁った水や塩水を清水に変えたという浄化の伝説も存在します。和歌山県有田市の「弘法の清水」は、もともと塩辛かった井戸水を弘法大師が祈祷によって真水に変えたという伝説があります。

これらの水にまつわる伝説が多い理由としては、水が人間の生活に不可欠であること、空海自身が実際に満濃池の改修など水利事業に関わった史実があること、また真言密教の修行において水の持つ浄化の象徴性が重要視されていたことなどが考えられます。

弘法水の多くは現在も湧き続けており、地域の人々の生活用水として、また名水として親しまれています。その水質は概して良好で、ミネラル分をバランスよく含み、まろやかな味わいが特徴とされることが多いです。

2.3 開創伝説

弘法大師は全国各地の寺院や霊場の開創者としても数多くの伝説に登場します。実際に空海が創建した寺院は限られていますが、伝説上では数百もの寺院が弘法大師の開創とされています。

寺院開創の伝説には、弘法大師が修行中に霊験を感じた場所に堂宇を建立したというパターンが多く見られます。例えば、高野山金剛峯寺は、空海が唐から持ち帰った三鈷杵を投げたところ、高野山の松の枝に掛かったため、この地を真言密教の道場とすることを決めたという伝説があります。

また、道路や橋などのインフラ整備に関する伝説も少なくありません。険しい山道を一夜にして切り開いたり、難工事とされた橋を短期間で完成させたりといった超人的な業績が語られています。和歌山県那智勝浦町の「大門坂」は、弘法大師が一晩で切り開いたと伝えられる石段道で、現在も熊野古道の一部として多くの人々が訪れています。

これらの開創伝説の背景には、弘法大師の持つ文化的・技術的な多才さへの評価と、地域の重要な文化財や社会基盤に権威と由緒を与えたいという地域社会の願望が反映されていると考えられます。

2.4 奇跡・霊験伝説

弘法大師の超自然的な力を示す奇跡や霊験に関する伝説も数多く存在します。これらは大きく分けて、病気治癒、天候操作、災害救済などのカテゴリーに分類できます。

病気治癒の伝説では、弘法大師が祈祷や加持によって難病を治したというものが多く見られます。特に眼病に効くとされる「目の薬師」としての信仰は全国に広がっており、目の不自由な人が弘法大師の導きで治癒したという伝説が各地に残っています。

天候操作の伝説としては、雨乞いの効験が特に有名です。長期の旱魃に苦しむ村人のために祈祷を行い、恵みの雨をもたらしたという伝説は、農業が生活の基盤だった時代の切実な願いを反映しています。逆に、洪水や暴風を鎮めたという伝説も存在します。

災害救済の伝説では、火災や地震、疫病などから人々を守ったというものがあります。例えば、ある村が大火に見舞われた際、弘法大師の姿をした僧侶が現れて火を鎮めたという伝説や、疫病が流行した際に弘法大師の教えによって作られた護符が病を防いだという伝説などが伝わっています。

これらの奇跡・霊験伝説は、困難な状況に直面した人々の救いへの願望と、弘法大師への深い信頼を示すものと言えるでしょう。

2.5 技芸伝説

弘法大師は多彩な才能を持つ人物として知られており、書道、彫刻、絵画、詩歌など様々な芸術分野における伝説が残されています。

書道に関しては、「空海の三筆」として名高い書家であった史実を背景に、多くの伝説が生まれました。例えば、弘法大師が筆を投げて書いたという「飛び筆」の伝説や、左右の手に筆を持って同時に二つの文字を書いたという「両手の書」の伝説などがあります。また、「筆塚」と呼ばれる、弘法大師が使い古した筆を埋めた場所とされる塚が全国各地に存在します。

彫刻や絵画に関する伝説も多く、一晩で仏像を彫り上げたという「一夜造り」の伝説や、描いた龍の絵が雨を呼んだという「雨降り龍」の伝説などが知られています。京都の東寺講堂に安置される21体の密教仏像群は、弘法大師自身の作とされることもありますが、実際には弟子たちの手によるものと考えられています。

また、言葉遊びや謎かけなどの知恵に関する伝説も残されています。「いろは歌」を作ったのは弘法大師であるという伝承や、難解な謎を瞬時に解いたという逸話などが伝わっています。

これらの技芸伝説は、弘法大師の実際の多才さを基盤としながらも、時代とともに神話化され、超人的な才能を持つ文化英雄としての側面が強調されていったものと考えられます。

2.6 その他の特徴的な伝説

上記のカテゴリーに収まらない弘法大師伝説も数多く存在します。その中でも特徴的なものをいくつか紹介します。

動物との交流に関する伝説では、弘法大師が動物と意思疎通を図ったり、動物を救ったりする話が見られます。例えば、傷ついた鹿を治療したという伝説や、蛇や狐などの動物が弘法大師に化身して現れたという伝説などがあります。これらは、仏教の慈悲の精神と生き物への compassion を表現したものと言えるでしょう。

食べ物や農業に関する伝説も少なくありません。讃岐うどんの発祥を弘法大師に求める伝説や、新しい農法や作物を伝えたという伝説などが各地に残っています。特に、中国から持ち帰った作物の種を広めたという伝説は、空海が実際に唐から多くの文化や技術を持ち帰った史実と結びついています。

地形や地名の由来に関する伝説も多く見られます。弘法大師が通った道が「弘法道」と呼ばれたり、弘法大師が休憩した岩が「弘法岩」と名付けられたりするなど、地域の景観や地名の起源を弘法大師に結びつける伝説が全国各地に存在します。これらは、弘法大師の足跡を地域の歴史や景観の中に刻み込むことで、地域のアイデンティティを強化する役割を果たしてきました。

また、弘法大師の持ち物に関する伝説も特徴的です。弘法大師の杖、笠、数珠などが霊験あらたかな宝物として伝えられ、それらに触れることで病が治ったり、願いが叶ったりするという信仰が生まれました。

これらの多様な伝説は、弘法大師という一人の歴史的人物が、いかに日本人の精神文化や生活文化の中に深く根を下ろし、多面的な存在として受け継がれてきたかを示しています。弘法大師伝説は、単なる歴史的事実の伝承ではなく、人々の願いや理想、知恵や教訓を込めた「生きた文化遺産」として、現代にまで息づいているのです。